Research on Optimization of Rapid Assessment System of Yunnan Earthquake Emergency

-

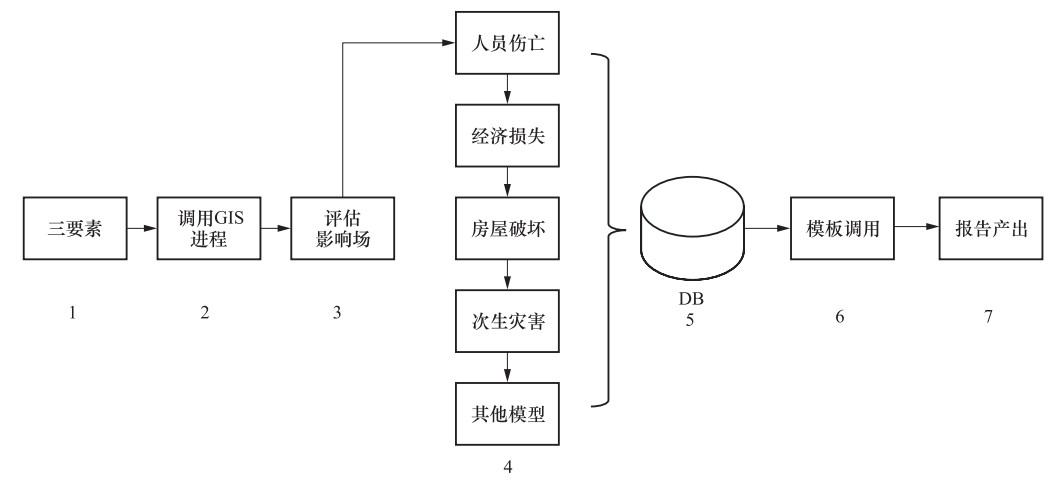

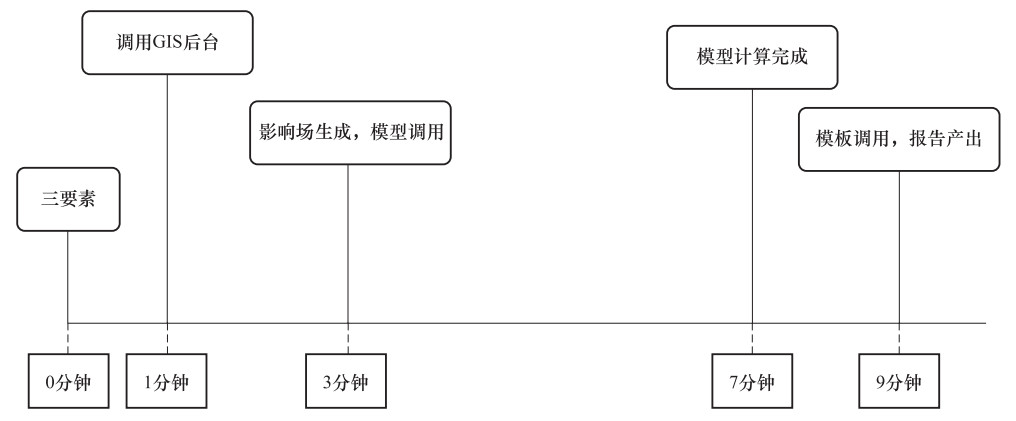

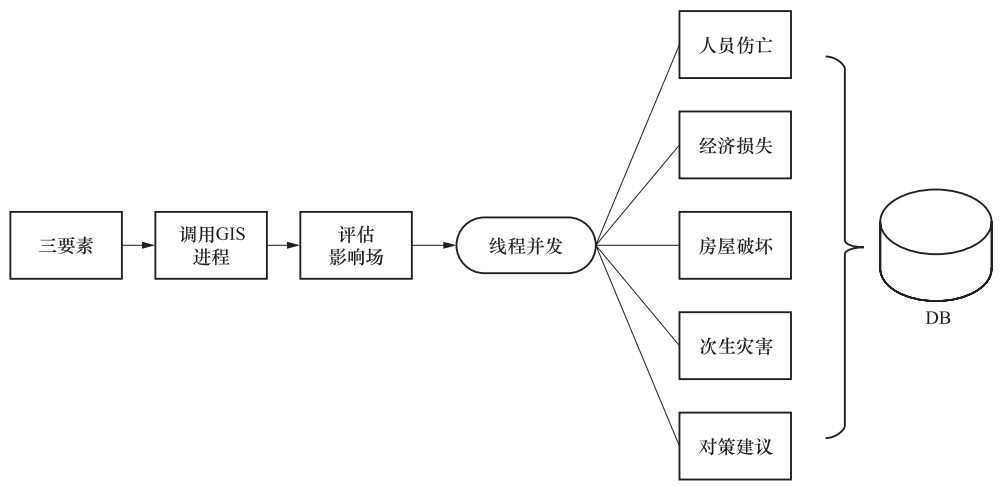

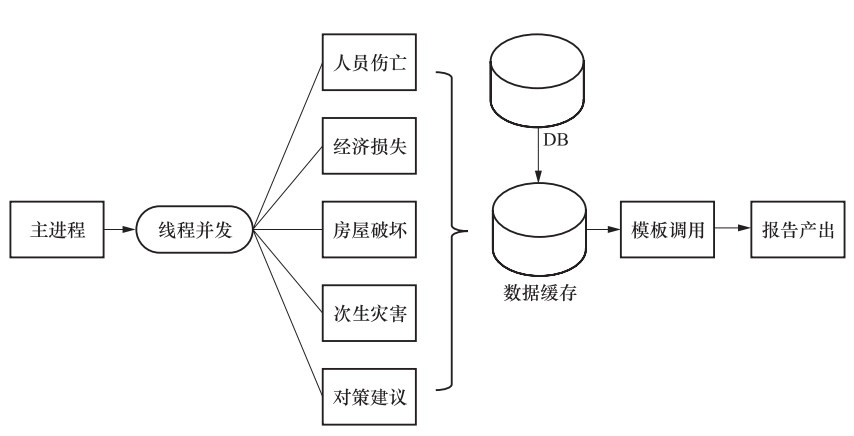

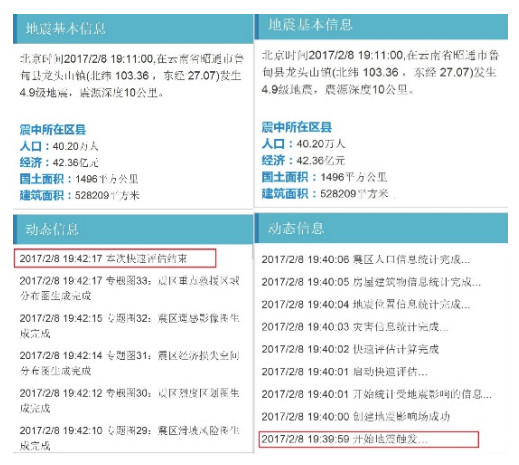

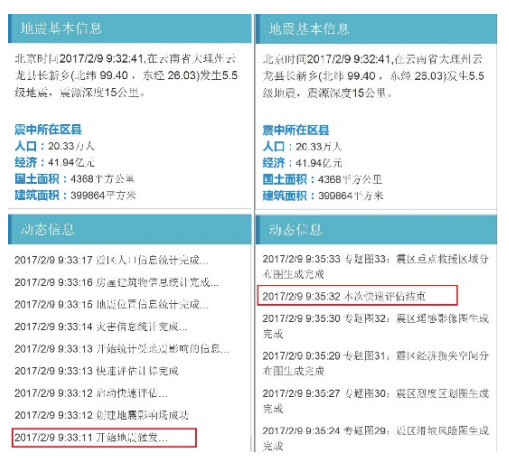

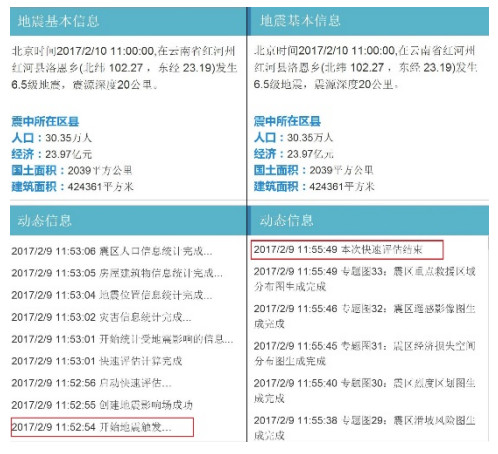

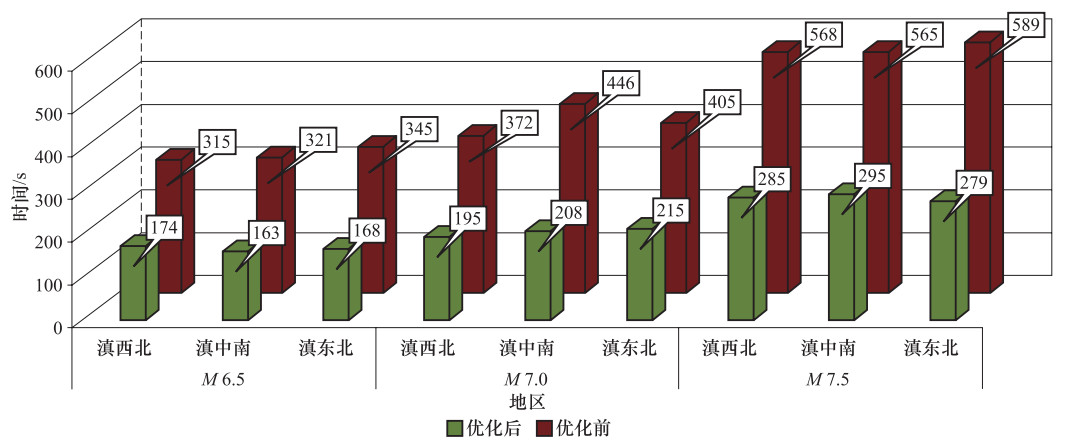

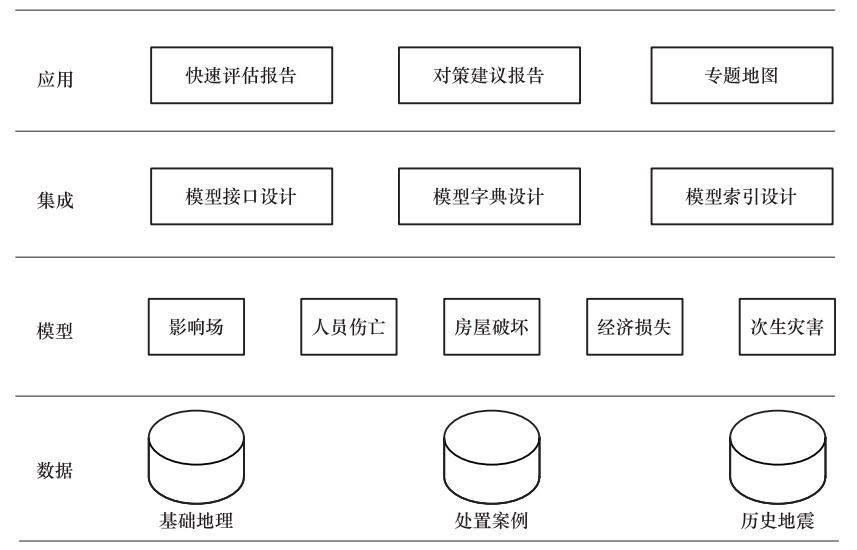

摘要: 地震应急快速评估系统是各级地震应急指挥技术平台的重要组成部分,自建成以来在全国历次破坏性地震应急处置工作中发挥了突出作用。本文基于现有地震应急快速评估系统,以云南为例,开展了针对评估功能构架和数据传递流程的研究,从软件工程的角度探索能够优化现有系统评估效率的方法,提升了评估产品的产出速度,并通过模拟震例进行技术验证。Abstract: The earthquake emergency rapid assessment system is an important component of the earthquake emergency command technology platform at all levels. It has played a prominent role in the construction of the devastating earthquake emergency work since development. Take the existing earthquake emergency assessment system as an example, we explore the method of optimizing the efficiency of existing system evaluation. From the perspective of software engineering, the evaluation function framework and data transfer process improve the output speed of the product, and set up the simulation earthquake to verify the technology.

-

Key words:

- Evaluation system /

- Algorithm /

- Velocity /

- Optimization

-

表 1 系统产品数量统计表

Table 1. Statistics of the number of products in the system

序号 产品分类 格式 数量 内容及说明 1 灾情简报 Word/pdf 2 三要素、基本情况、快速评估结果等 2 震区基本信息 Word/pdf 2 震区基本情况和相关文档统计信息等 3 快速评估报告 Word/pdf 2 专业模型计算产出的文档和统计信息 4 对策建议报告 Word/pdf 2 响应等级判定、应急预案、处置措施 5 烈度影响场 .shp/.jpg 2 地震影响场评估范围数据 6 专题地图 .shp/.jpg 33 A3或A4幅面专题地图 表 2 原型系统的典型地震评估产出时间统计表

Table 2. Statistics of the time spent by the prototype system in assessing some typical earthquake events

设定震级 评估区域 触发数 产出时间(最长) 产出时间(最短) 产出时间(平均) M 6.5 滇西北 22 6分35秒 3分20秒 5分15秒 滇中南 18 8分20秒 3分22秒 5分21秒 滇东北 20 6分12秒 3分08秒 5分45秒 M 7.0 滇西北 22 8分32秒 5分26秒 6分12秒 滇中南 18 10分23秒 4分19秒 7分26秒 滇东北 20 9分18秒 5分02秒 6分45秒 M 7.5 滇西北 22 12分25秒 8分33秒 9分28秒 滇中南 18 15分43秒 8分42秒 9分25秒 滇东北 20 14分42秒 9分05秒 9分49秒 表 3 优化后系统评估时间统计表

Table 3. Statistics of evaluation time in optimized system

设定震级 评估区域 触发数 产出时间(最长) 产出时间(最短) 产出时间(平均) M 6.5 滇西北 22 4分35秒 2分20秒 2分54秒 滇中南 18 4分20秒 2分11秒 2分43秒 滇东北 20 4分12秒 2分03秒 2分48秒 M 7.0 滇西北 22 4分36秒 2分55秒 3分15秒 滇中南 18 4分43秒 2分46秒 3分28秒 滇东北 20 5分11秒 2分48秒 3分35秒 M 7.5 滇西北 22 5分28秒 4分14秒 4分45秒 滇中南 18 5分36秒 4分32秒 4分55秒 滇东北 20 6分24秒 4分01秒 4分39秒 -

-

下载:

下载: