Comparision of Location of Rushan Seismic Sequence between Region Network and Array Network

-

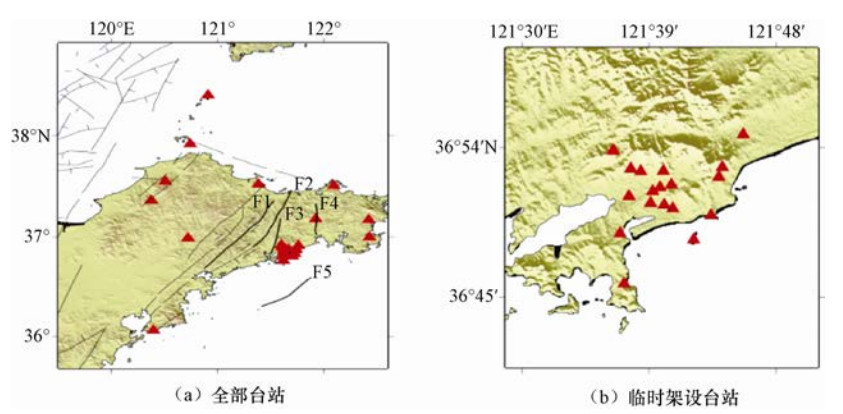

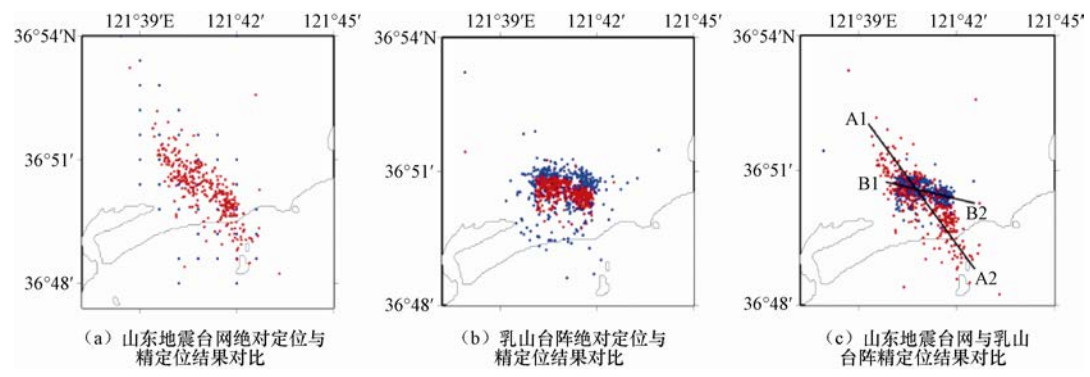

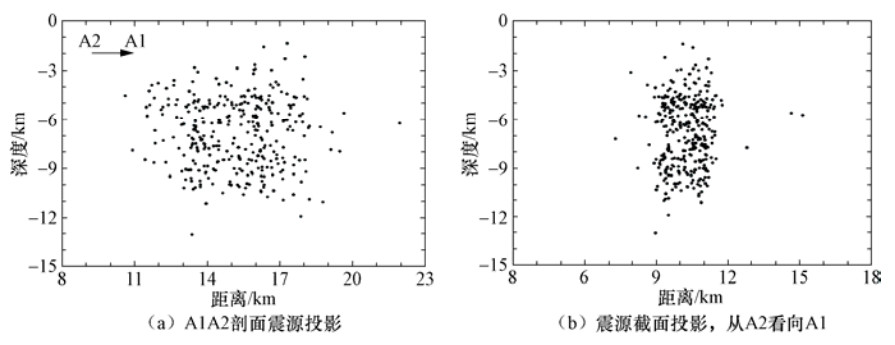

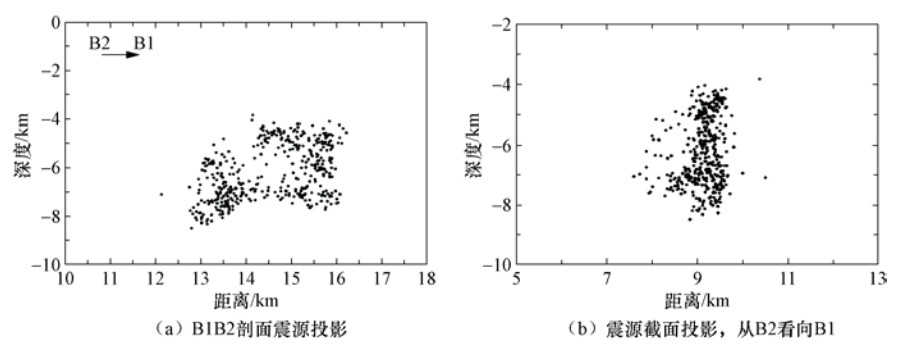

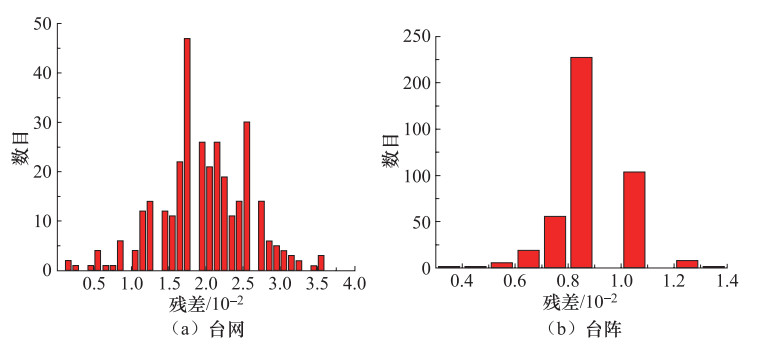

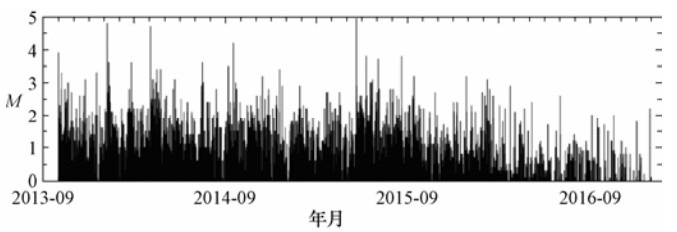

摘要: 精确定位的活动图像为了解断层产状和深部构造提供了重要基础信息。本文采用2014年5月7日至2015年12月31日期间山东地震台网及乳山台阵记录的乳山地震序列ML ≥ 1.5级地震进行双差定位对比研究。定位结果显示:山东地震台网记录的地震经精定位后,震源位置呈现北西向(约315°)展布,剖面上地震分布较为均匀,震源深度3-11km。乳山台阵记录的地震经精定位后,震源位置呈现北西西向(约290°)展布,在空间上多处相对集中,体现了序列空间分布的丛集特征;剖面中心位置地震明显较少,此处似乎存在一凹凸体,序列地震基本发生在凹凸体的周围,震源深度集中分布在4-8km。从已有震源机制解、台站布局、精定位残差、现场调查等多方面综合分析认为,乳山台阵精定位结果更加准确。Abstract: Double difference algorithm is used for Rushan swarm, selecting the ML ≥ 1.5 earthquake catalogue recorded by Shandong Seismic Network and Rushan Array from May 7, 2014 to December 31, 2015. The results show that the hypocenter location is in NW(about 315°)direction according to the accurate location of network records. The distribution of earthquakes in the section is basically uniform and the focal depth is in the range of 3-11km. Moreover, based on the accurate location of array records, the hypocenter location is in NWW(about 290°)direction. In the section, the earthquake has obvious spatial cluster characteristics, which reflects the heterogeneity of the fault plane, and the focal depth is concentrated in 4-8km. Based on the comprehensive analysis of the focal mechanism solution, the station layout, the location error and the field investigation, it is found that the accuracy of the positioning from the Rushan Array is relative higher.

-

Key words:

- Seismic sequence /

- Double difference algorithm /

- Seismic network /

- Rushan array

-

表 1 地壳速度模型

Table 1. Crustal velocity model

深度/km VP/km·s-1 VP/VS 0 4.00 1.73 5 6.10 10 6.20 20 6.40 30 6.78 40 8.20 -

房立华, 吴建平, 张天中等, 2011.2011年云南盈江MS 5.8地震及其余震序列重定位.地震学报, 33(2):262-267. http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=dzxb201102014&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ 黄媛, 吴建平, 张天中等, 2008.汶川8.0级大地震及其余震序列重定位研究.中国科学D辑:地球科学, 38(10):1242-1249. http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=jdxk200810008&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ 李铂, 崔鑫, 苗庆杰等, 2016.CAP方法反演乳山震群3.0级以上地震震源机制解.华北地震科学, 34(3):14-19. http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=hdkd201603003&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ 曲均浩, 刘瑞峰, 李金等, 2014.CAP方法反演2014年山东乳山M 4.2、M 4.0地震震源机制解.地震工程学报, 36(4):1076-1080. http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=zbdz201404051&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ 曲均浩, 蒋海昆, 李金等, 2015.2013-2014年山东乳山地震序列发震构造初探.地球物理学报, 58(6):1954-1962. http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=dqwx201506011&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ 王帅军, 王夫运, 张建狮等, 2013.渤海湾西南缘及其邻近地区地壳结构特征.地震地质, 35(2):278-289. http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=dzdz201302007&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ 杨智娴, 陈运泰, 郑月军等, 2003.双差地震定位法在我国中西部地区地震精确定位中的应用.中国科学(D辑), 33(S1):129-134. http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=jdxk2003s1013&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ 张岭, 刘劲松, 郝天珧, 2005.利用Ground-Truth资料和Messy GA方法反演渤海湾盆地及其邻区地壳P波速度模型.地球物理学进展, 20(1):186-197. http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=dqwj20050100w&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ 郑建常, 曲利, 曲均浩等, 2015a. 乳山震群综合分析. 见: 山东省2015年度地震趋势研究报告. 139-141. 郑建常, 林眉, 王鹏等, 2015b.CAP方法反演震源机制的误差分析:以胶东半岛两次显著中等地震为例.地球物理学报, 58(2):453-462. http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=dqwx201502009&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ 周仕勇, 许忠淮, 韩京等, 1999.主地震定位法分析以及1997年新疆伽师强震群高精度定位.地震学报, 21(3):258-265. http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=dzxb903.004&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ Geiger L., 1912. Probability method for the determination of earthquake epicenters from the arrival time only. Bulletin of Saint Louis University, 8(1):60-71. http://www.oalib.com/references/18983481 Gomberg J. S., Shedlock K. M., Roecker S. W., 1990. The effect of S-wave arrival times on the accuracy of hypocenter estimation. Bulletin of the Seismological Society of America, 80(6A):1605-1628. http://www.mendeley.com/research/effect-swave-arrival-times-accuracy-hypocenter-estimation/ Klein F. W., 2007. User's guide to HYPOINVERSE-2000, a Fortran program to solve for earthquake locations and magnitudes. U. S. Geological Survey Open-File Report, 1-125. Lee W. H. K., Lahr J. C., 1975. HYPO71: a computer program for determining hypocenter, magnitude, and first motion pattern of local earthquakes. U. S. Geological Survey Open-File Report, 75-86. Lienert B. R., Berg E., Frazer L. N., 1986. HYPOCENTER:an earthquake location method using centered, scaled, and adaptively damped least squares. Bulletin of the Seismological Society of America, 76(3):771-783. https://pubs.geoscienceworld.org/ssa/bssa/article-abstract/76/3/771/118862/hypocenter-an-earthquake-location-method-using Nelson G. D., Vidale J. E., 1990. Earthquake locations by 3-D finite-difference travel times. Bulletin of the Seismological Society of America, 80(2):395-410. https://pubs.geoscienceworld.org/ssa/bssa/article-abstract/80/2/395/102477/earthquake-locations-by-3-d-finite-difference Rietbrock A., Waldhauser F., 2004. A narrowly spaced double-seismic zone in the subducting Nazca plate. Geophysical Research Letters, 31(10):L10608. http://www.mendeley.com/research/narrowly-spaced-doubleseismic-zone-subducting-nazca-plate/ Schaff D. P., Waldhauser F., 2005. Waveform cross-correlation-based differential travel-time measurements at the Northern California seismic network. Bulletin of the Seismological Society of America, 95(6):2446-2461. doi: 10.1785/0120040221 Schweitzer J., 2001. HYPOSAT-an enhanced routine to locate seismic events. Pure and Applied Geophysics, 158(1-2):277-289. doi: 10.1007/PL00001160 Waldhauser F., Ellsworth W L., 2000. A double-difference earthquake location algorithm:method and application to the northern Hayward fault, California. Bulletin of the Seismological Society of America, 90(6):1353-1368. doi: 10.1785/0120000006 -

下载:

下载: