Characteristic Anomalous and Mechanism of Water Temperature of the Jiangsu No.05 well and No.06 Well before Earthquake

-

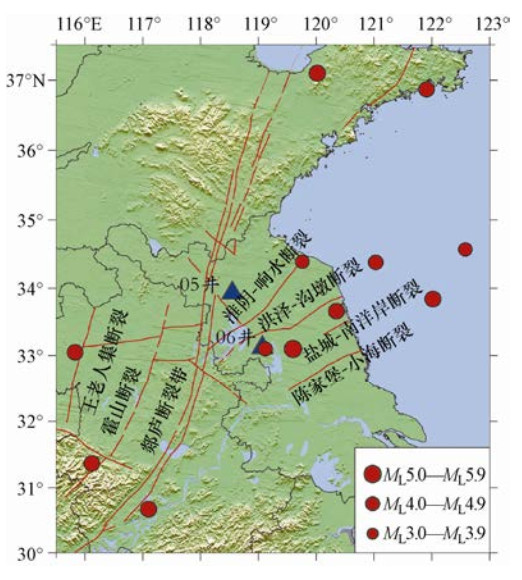

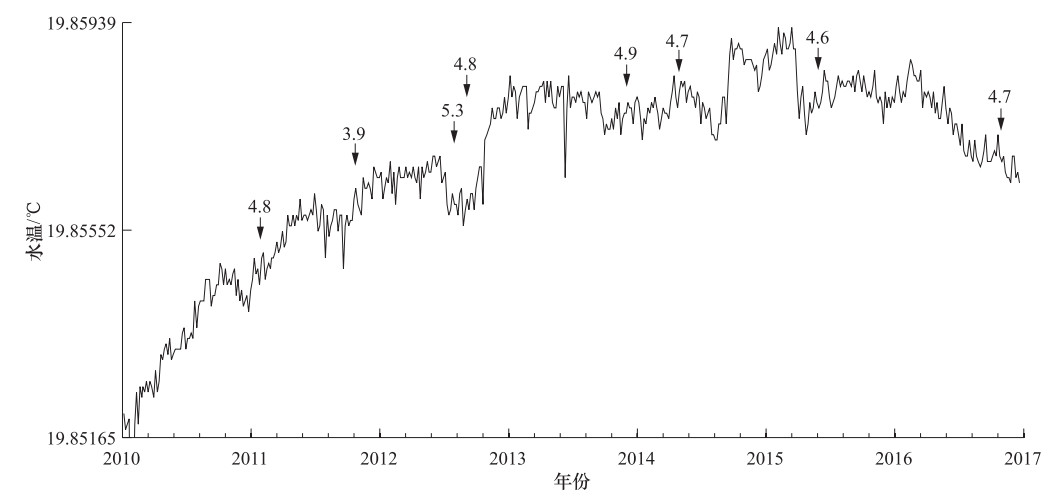

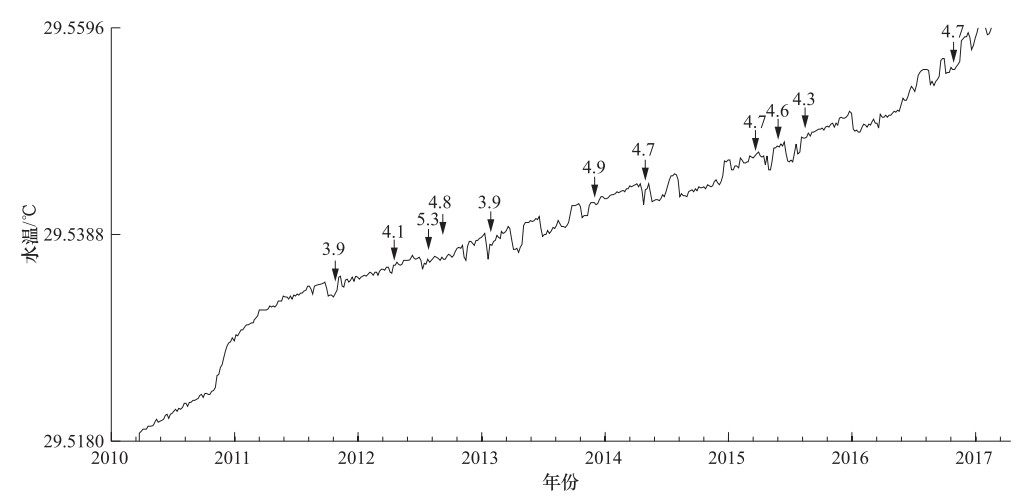

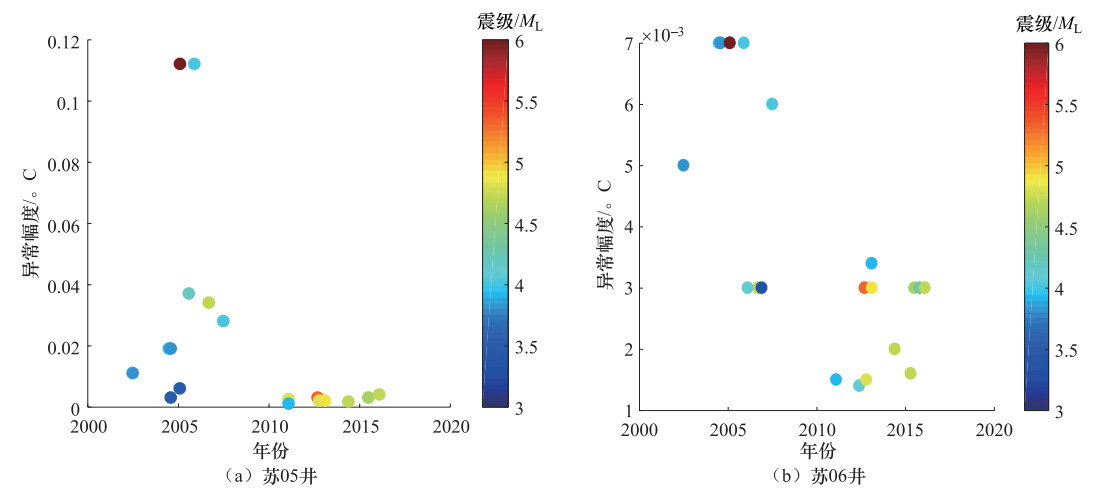

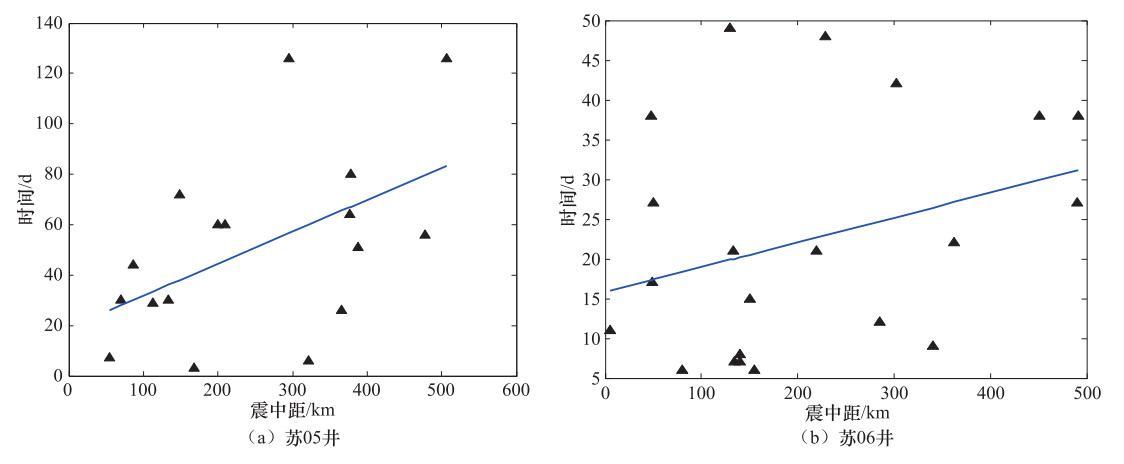

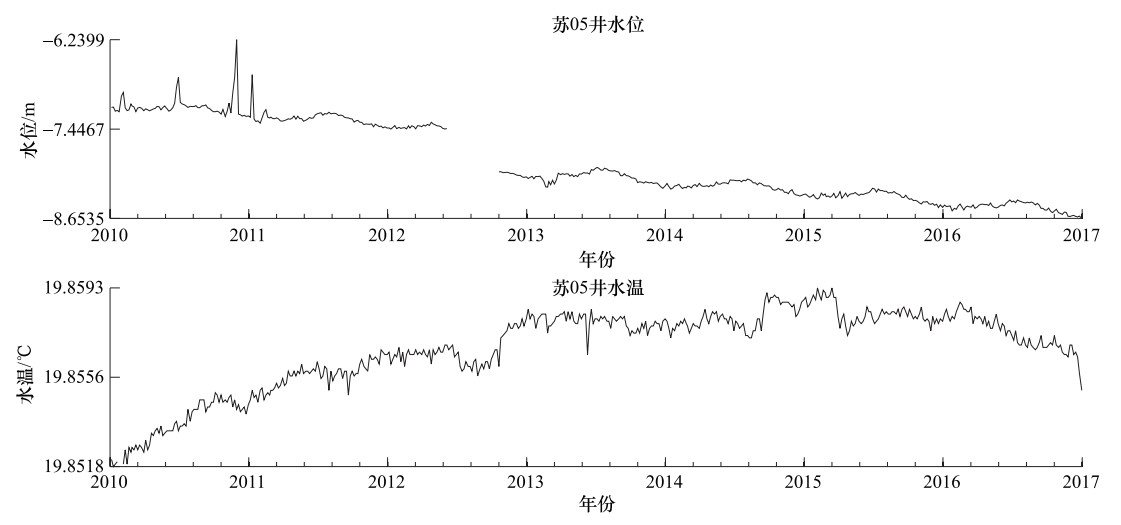

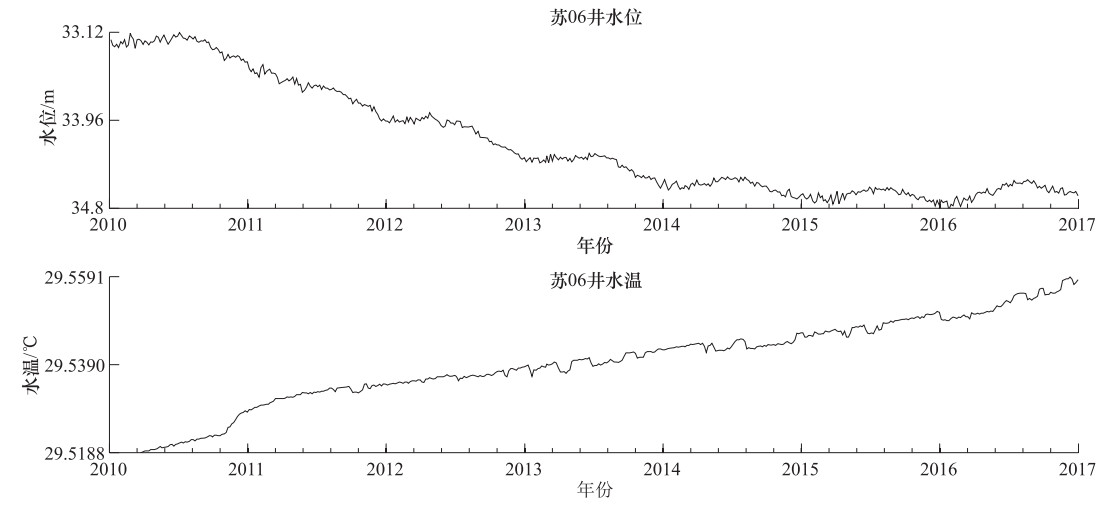

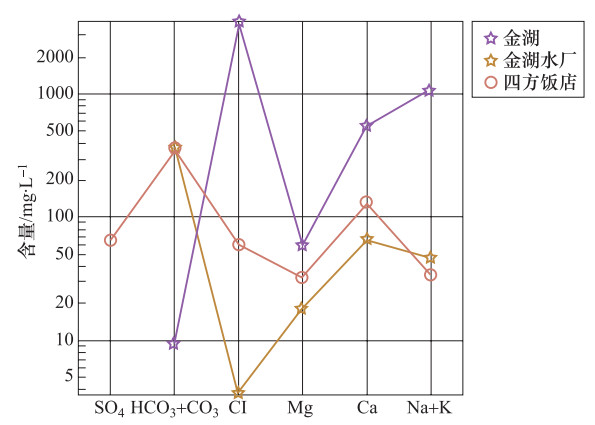

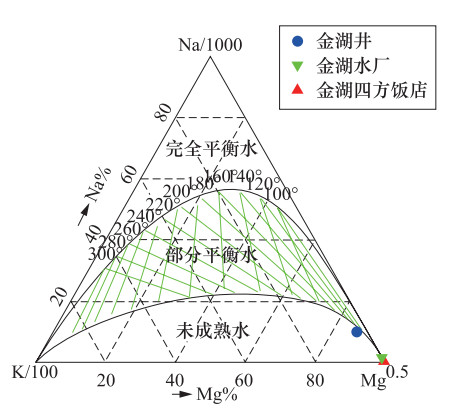

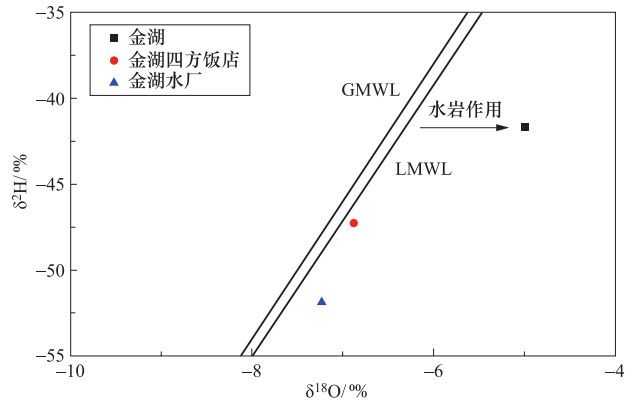

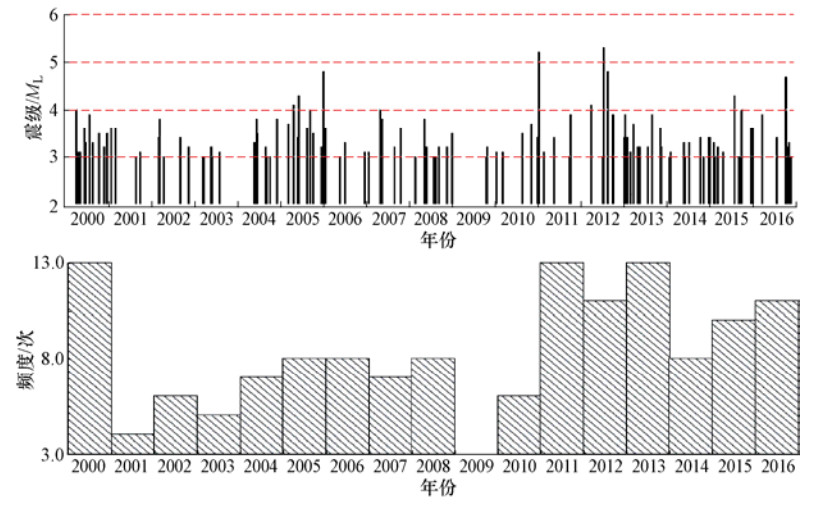

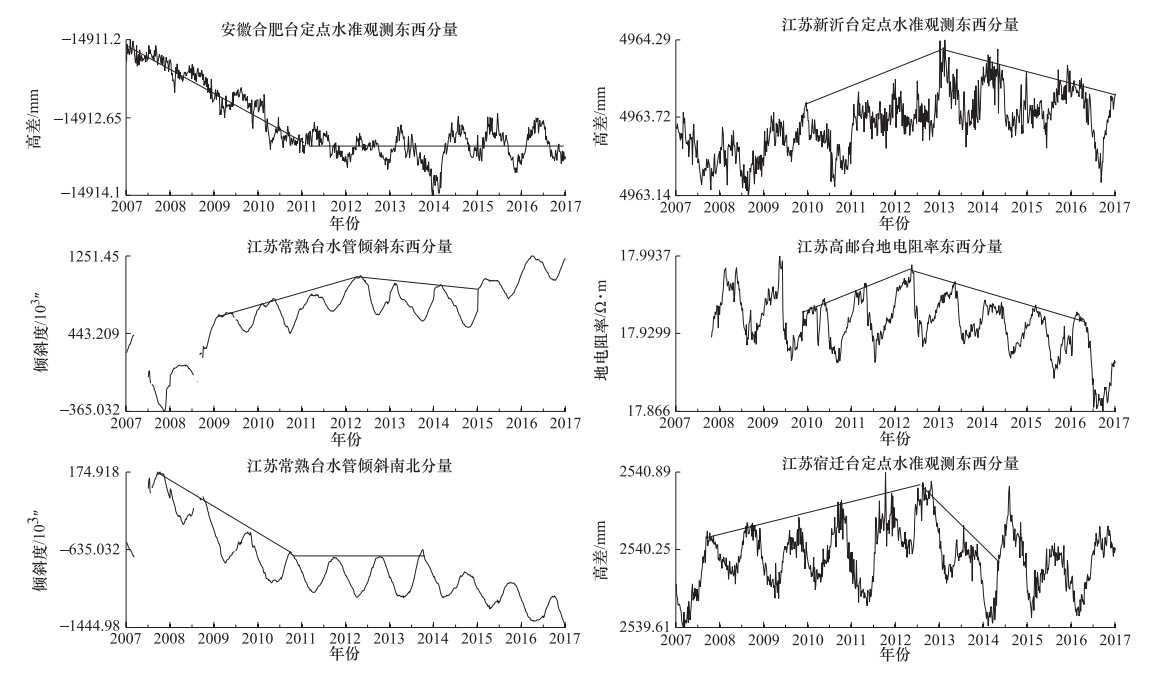

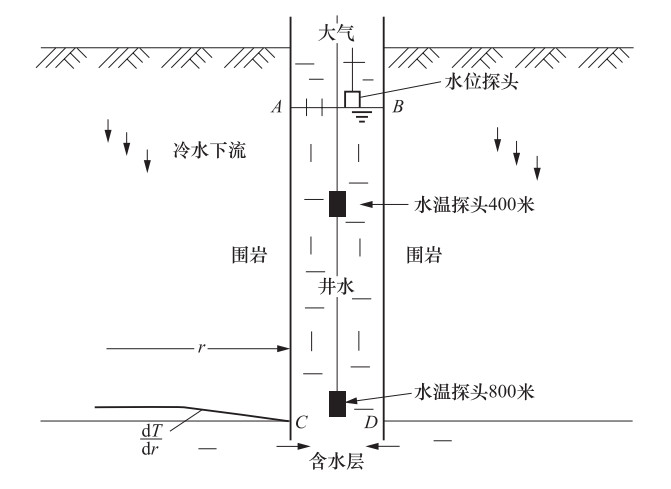

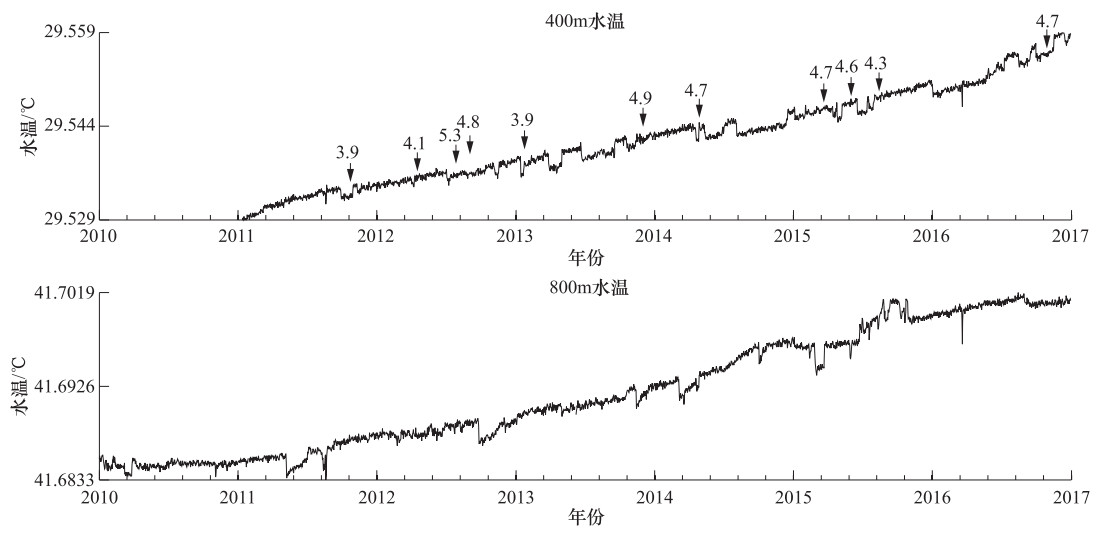

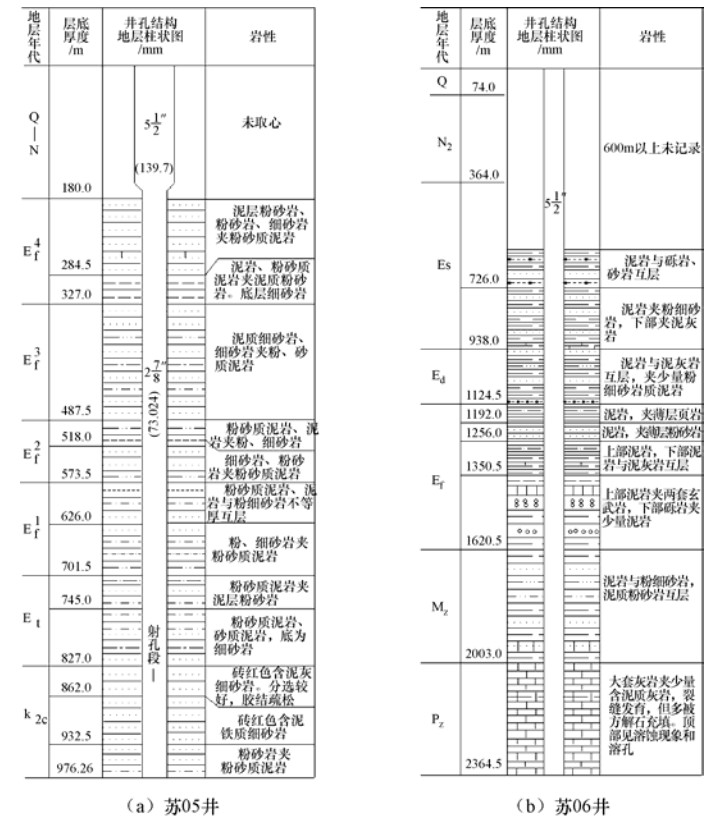

摘要: 近10年历史震例的分析表明,江苏苏05井、苏06井水温观测资料异常与江苏及邻省中等地震有很好的对应关系。本文对2010年后两口井的观测数据进行分析,总结了苏05井、苏06井水温测项在震前的典型异常特征:①异常表现为打破上升趋势的下降变化;②震前异常持续时间为2-3个月左右,映震范围在300km左右;③两口井的震前异常幅度在0.003℃左右。根据总结的异常特征并结合水温与井孔结构关系、水温与水位的关系、不同层位水温观测原理以及水化分析结果等,对异常可能的成因进行了初步探讨。Abstract: By analyzing history earthquakes occurred during recently 10 years we found that the water temperature anomalous of the Jiangsu Su No.05 well and Su No.06 well have good relationship with mid-earthquakes occurred in Jiangsu and neighboring province. In this paper we analyzed the data of the two wells since 2010 and summarized the typical characteristics of the water temperature of Su No.05 well and Su No.06 well as follows:1) the anomalous shows decreasing trend, 2) the during time is among 2-3 months and the epicentrals are about 300km, 3) the anomalous amplitude is about 0.003℃. Finally we discussed the probable mechanism according to borehole structure, the relationship between water level and water temperature, the water temperature value observed in different levels and hydration analysis etc.

-

Key words:

- Water temperature observation /

- Short-term anomaly /

- Mechanism

-

图 1 苏05、06井井孔柱状图(江苏省地震局,2008)

Figure 1. The well-log of Su No.05 and Su No.06 boreholes

表 1 苏05井、苏06井水温典型异常基本特征

Table 1. The characteristics of water temperature anomalous of Su No.05 well and Su No.06 well

编号 地震名称 震级ML 与05井距离/km 异常时间/天 异常幅度/℃ 异常形态 与06井距离/km 异常时间/天 异常幅度/℃ 异常形态 01 安徽安庆 4.8 388 51 0.0025 上升趋势背景下出现快速转折下降变化 330 02 黄海 3.9 378 80 0.001 上升趋势背景下出现快速转折下降变化 362 22 0.0015 上升趋势背景下出现快速转折下降变化,恢复后发震 03 江苏金湖 4.1 106 5 11 0.0014 上升趋势背景下出现快速转折下降变化 04 江苏宝应 5.3 134 30 0.003 2012年年初开始转平,震前出现快速下降变化 49 17 0.003 上升趋势背景下出现快速转折下降变化 05 黄海 4.8 321 6 0.002 低值背景下出现再次小幅下降变化 285 12 0.0015 低值背景下出现再次小幅下降变化 06 江苏灌云 3.9 123 155 6 0.0034 趋势上升背景下出现快速转折下降变化 07 山东莱州 4.9 377 64 0.002 上升趋势背景下出现快速转折下降变化 451 38 0.003 上升趋势背景下出现快速转折下降变化,恢复后发震 08 安徽霍山 4.7 366 26 0.0017 低值背景恢复后发震 340 9 0.002 上升趋势背景下出现快速转折下降变化 09 安徽阜阳 4.7 271 302 42 0.0016 上升趋势背景下出现快速转折下降变化 10 山东文登 4.6 447 56 0.003 上升趋势背景下出现快速转折下降变化 491 38 0.003 上升趋势背景下出现快速转折下降变化,恢复后发震 11 黄海 4.3 234 229 48 0.003 上升趋势背景下景下出现快速转折下降变化,恢复后发震 12 江苏射阳 4.7 169 210 0.004 2016年3月出现长时间持续下降,下降过程中发震 133 21 0.003 上升趋势背景下景下出现快速转折下降变化 -

蔡永恩, 殷有泉, 王仁, 1992.热状态对地震发生的影响.地球物理学报, 35(2):204-213. http://www.oalib.com/paper/4866916 车用太, 刘喜兰, 姚宝树等, 2003.首都圈地区井水温度的动态类型及其成因分析.地震地质, 25(3):403-420. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/dzdz200303006 车用太, 刘成龙, 鱼金子, 2008.井水温度微动态及其形成机制.地震, 28(4):20-28. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/diz200804003 杜建国, 康春丽, 2000.地震地下流体发展概述.地震, 20(S1):107-114. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=diz2000Z1019 冯英, 陈鲁刚, 赖爱京等, 2013.新46井水位、水温映震特征的初步研究.内陆地震, 27(3):276-281. doi: 10.3969/j.issn.1001-8956.2013.03.012 付虹, 陈立德, 罗平等, 1997.1995年7月12日云南孟连中缅边界7.3级地震中短临预报及前兆异常特征(3).地震研究, 20(4):345-356. http://www.cqvip.com/Main/Detail.aspx?id=2561990 江苏省地震局, 2008.江苏省地震监测志.南京:河海大学出版社. 陆明勇, 1995.现有孕震模式的研究及其修正.地壳形变与地震, 15(4):8-14. http://cpfd.cnki.com.cn/Article/CPFDTOTAL-ZGYJ199010002009.htm 陆明勇, 黄辅琼, 周峥嵘等, 2004.地壳形变与地下水异常关系研究进展.大地测量与地球动力学, 24(3):98-104. http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_dkxbydz200403020.aspx 马玉川, 黄辅琼, 薛艳等, 2015.泉水和井水温度长期观测资料的初步统计.震灾防御技术, 10(2):367-377. doi: 10.11899/zzfy20150217 米雅奇金, 1983. 地震孕育过程. 冯德益, 顾瑾平, 译. 北京: 地震出版社, 28-50. 缪阿丽, 冯志生, 沈红会等, 2014.苏22井水温映震效能及典型地震前兆特征分析.地震地磁观测与研究, 35(3-4):140-145. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=dzdcgcyyj201403023 苏鹤军, 刘耀炜, 张慧, 2006.地球化学动力学方法及其在地下流体地震前兆机理研究中的意义.国际地震动态, (2):12-19. http://www.cqvip.com/QK/92674X/200602/21468489.html 王敏, 李强, 王凡等, 2011.全球定位系统测定的2011年日本宫城MW 9.0级地震远场同震位移.科学通报, 56(20):1593-1596. https://www.cnki.com.cn/qikan-ZHXU201304018.html 王庆良, 王文萍, 梁伟锋等, 1998.应力-耗散热地温前兆机理研究.地震学报, 20(5):529-534. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZXB805.012.htm 徐桂明, 郑江蓉, 杨从杰等, 2010.江苏05井、06井水温的中短期地震异常典型特征研究.地震研究, 33(4):274-280. http://industry.wanfangdata.com.cn/dl/Detail/Periodical?id=Periodical_dzyj201004004 杨继登, 王世芹, 1999.1988年11月6日云南省澜沧-耿马7.6、7.2级地震.见:张肇诚主编, 中国震例(1986-1988).北京:地震出版社, 316-343. 杨少敏, 聂兆生, 贾志革等, 2011.GPS解算的日本MW 9.0级地震的远场同震地表位移.武汉大学学报·信息科学版, 36(11):1336-1339. http://www.cqvip.com/QK/92848A/201208/42823790.html 鱼金子, 车用太, 刘五洲, 1997.井水温度微动态形成的水动力学机制研究.地震, 17(4):389-396. 张风霜, 占伟, 孙东颖, 2012.2011年日本9.0级地震前后GPS基线时间序列分析.地震研究, 35(2):190-200. http://www.cqvip.com/QK/92537X/201202/42539624.html 张炜斌, 杜建国, 周晓成等, 2013.首都圈西部盆岭构造区地热水水文地球化学研究.矿物岩石地球化学通报, 32(4):489-496. http://www.cqvip.com/QK/84215X/201304/46836539.html Giggenbach W. F., 1988. Geothermal solute equilibria. Derivation of Na-K-Mg-Ca geoindicators. Geochimica et Cosmochimica Acta, 52(12):2749-2765. doi: 10.1016/0016-7037(88)90143-3 中国地震局监测预报司, 2007.地震地下流体理论基础与观测技术.北京:地震出版社. 国家地震局预测预防司, 1997.地下流体地震预报方法.北京:地震出版社. -

下载:

下载: