Automatic Search Algorithm of Low Cut-off Frequency for Filtering Strong Motion Records

-

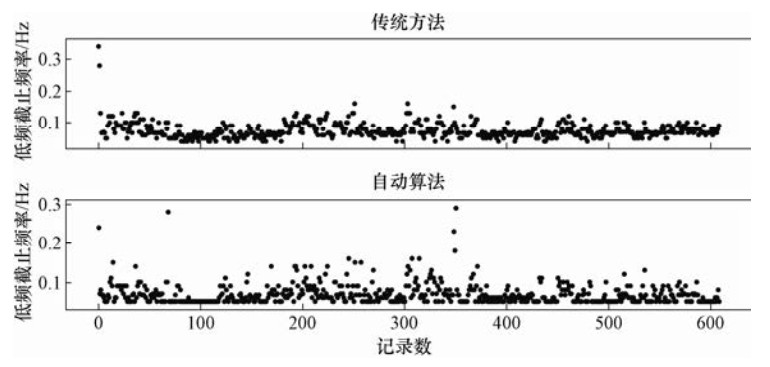

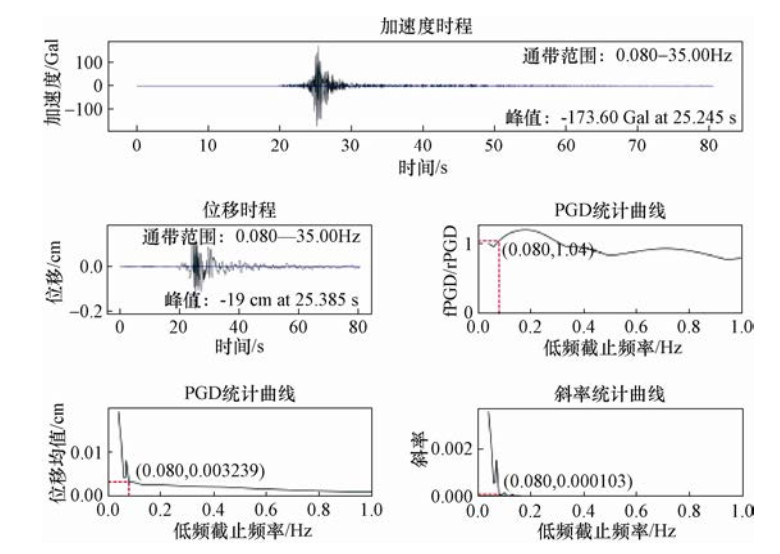

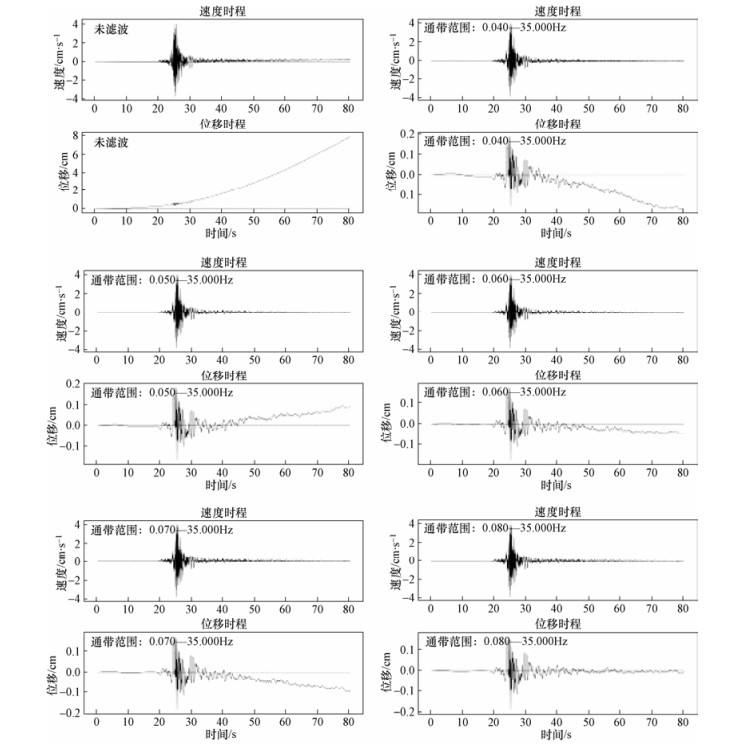

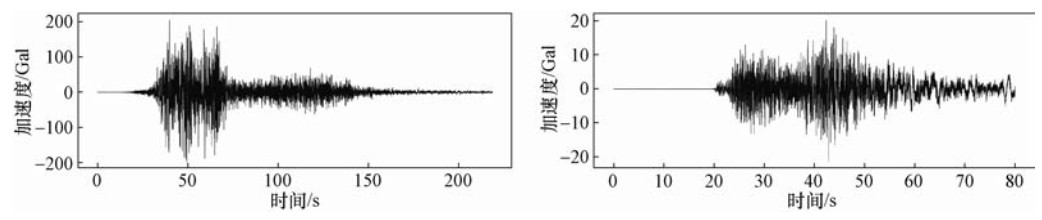

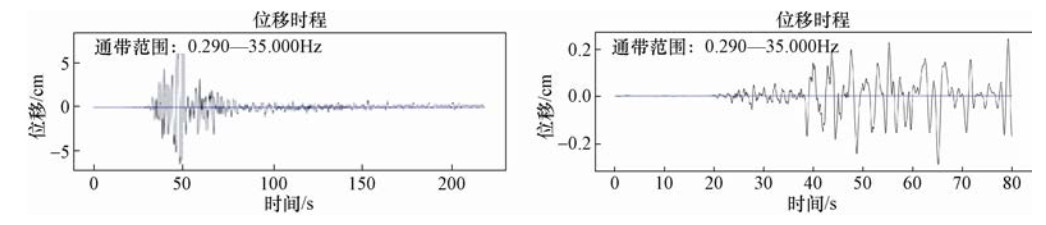

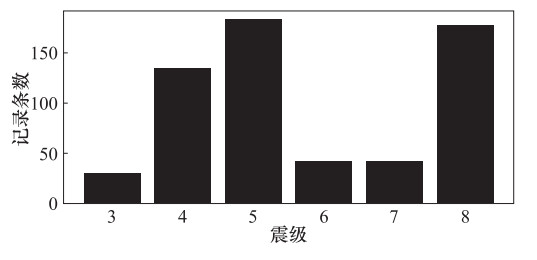

摘要: 本文针对传统方法在强震动记录处理中确定滤波低频截止频率效率较低的问题,提出一种确定滤波低频截止频率的自动搜索模型,并利用统计学习方法中的损失函数确定自动搜索模型流程的结束条件。基于2008年汶川和2013年芦山两次地震主震和余震获得的强震动记录,将自动搜索算法得出的结果与传统方法确定的低频截止频率进行比较,分析自动搜索算法产生误差的原因,进而提出自动搜索算法应遵循的原则和适用条件。结果表明该算法计算效率比传统方法有很大提升,特别适合海量强震动记录的批量处理。Abstract: Aiming at the low efficiency of traditional methods to determine the low cut-off frequency for filtering strong-motion records, this paper proposes an automatic search algorithm to determine the cut-off frequency of low-frequency filters and uses the loss function in a statistical learning method to determine the end condition of the automatic search model flow. Based on strong-motion records obtained from the main shock and aftershocks of the 2008 Wenchuan earthquake and 2013 Lushan earthquake, we compare the results of automatic search algorithms and the low cut-off frequency identified by traditional methods, analyze the errors of automatic search algorithms, and propose principles and applicable conditions for their use. The results show that the algorithm improves computational efficiency significantly compared to traditional methods; in particular, the algorithm is suitable for the batch-processing of massive strong-motion records.

-

Key words:

- Strong motion records /

- Filter /

- Low cut-off frequency /

- Automatic search algorithm /

- Loss function

-

表 1 自动确定低频截止频率误差统计表

Table 1. Error statistics of automatic determination of low-frequency cutoff frequency

误差上限/Hz 本算法所占比例 张同宇算法所占比例 0.01 53.20% 26.60% 0.02 73.56% 35.14% 0.03 83.42% 42.69% 0.04 94.25% 50.57% 0.05 96.39% 53.69% 0.06 97.70% 55.01% 0.07 98.52% 57.96% -

国家强震动台网中心, 2014. 中国强震记录汇报, 第十七集, 第一卷, 芦山7. 0级地震及余震未校正加速度记录. 北京: 地震出版社. 李航, 2012.统计学习方法.北京:清华大学出版社. 谢礼立, 李沙白, 钱渠炕等, 1983.我国强震记录处理和分析方法的若干特点.地震工程与工程振动, 3(1):1-14. http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=dggc198301000&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ 于海英, 江汶乡, 解全才, 等, 2009a.近场数字强震仪记录误差分析与零线校正方法.地震工程与工程振动, 29(6):1-12. http://www.oalib.com/paper/4605645 于海英, 王栋, 杨永强, 等, 2009b.汶川8.0级地震强震动加速度记录的初步分析.地震工程与工程振动, 29(1):1-13. http://www.cqvip.com/qk/95364x/2009001/29635548.html 于海英, 周宝峰, 杨程等, 2014.芦山7.0级地震及余震强震动记录初步分析.见:第九届全国地震工程学术会议论文集.哈尔滨:中国建筑学会, 中国地震学会, 中国地震工程联合会, 153-160. 张军华, 吕宁, 田连玉等, 2006.地震资料去噪方法技术综合评述.地球物理学进展, 21(2):546-553. http://www.docin.com/p-520909748.html 张同宇, 2016.基于芦山地震强震动记录的数据处理技术研究.哈尔滨:中国地震局工程力学研究所. 中国地震局震害防御司, 2008. 中国强震记录汇报, 第十二集, 第一卷, 汶川8. 0级地震未校正加速度记录. 北京: 地震出版社. 周宝峰, 2012.强震观测中的关键技术研究.哈尔滨:中国地震局工程力学研究所. 周宝峰, 宋廷苏, 于海英等, 2014a.芦山强震记录中的奇异波形研究.地震工程与工程振动, 34(S):93-99. http://www.cqvip.com/QK/95364X/2014S1/68717167504849528349484954.html 周宝峰, 温瑞智, 谢礼立, 2014b.强震记录中的"尖刺"现象初步研究.土木工程学报, 47(S):295-299. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=conference&id=8621098 Syun'itiro O., Tokiharu O., Shigeto H., et al., 1988. Data processing method for acceleration records and its application results. In: Proceedings of the Second Workshop on Processing of Seismic Strong Motion Records. Tokyo, 119-135. Kenzo T., Sumio S., 1988. A method for correction of accelerograms. In: Proceedings of the Second Workshop on Processing of Seismic Strong Motion Records. Tokyo, 183-199. Zhou B. F., Wang H. Y., Xie L. L., et al., 2015. Bizarre waveforms in strong motion records. Shock and Vibration, 2015:630362. https://www.hindawi.com/journals/sv/2015/630362/ref/ -

下载:

下载: