Trapped Person Location System in Earthquake Ruins Based on Wi-Fi Signals

-

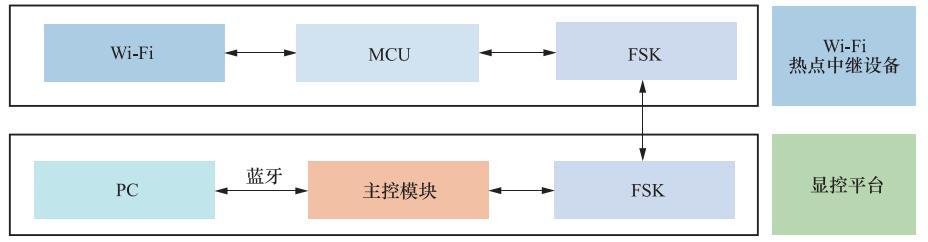

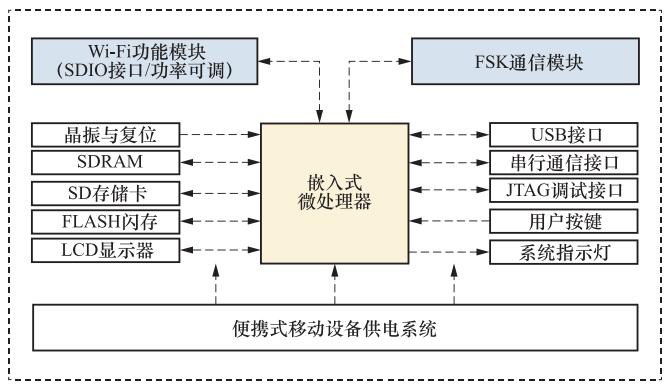

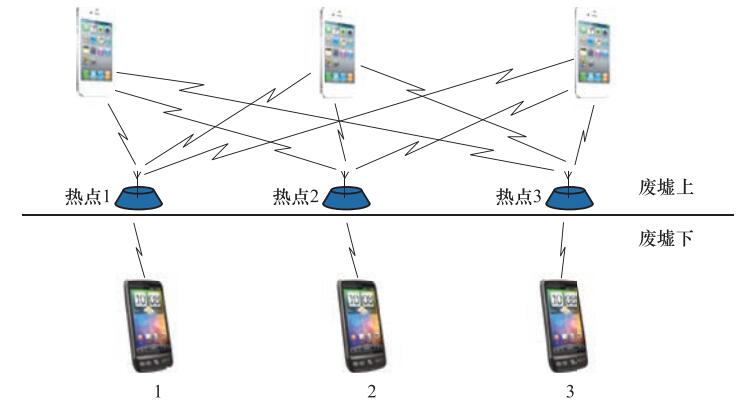

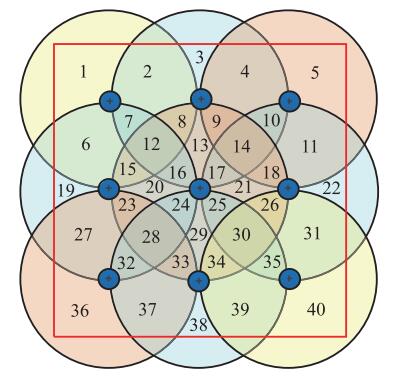

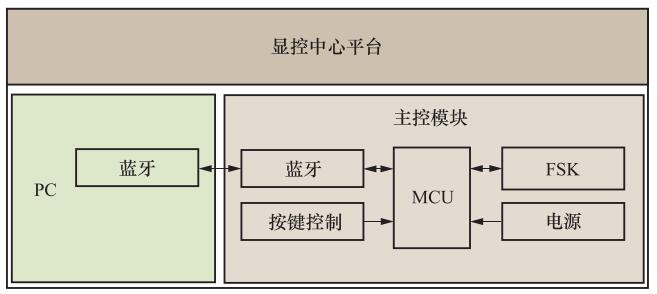

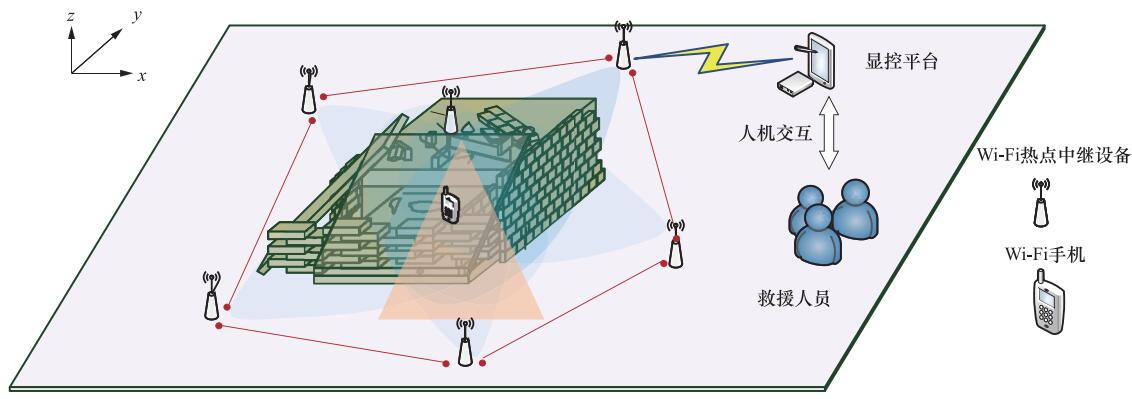

摘要: 针对震后大面积废墟下被困人员快速准确检测与定位的需求,本文提出了基于Wi-Fi信号的地震灾害人员侦查技术。以嵌入式技术为基础,涉及FSK通信、Wi-Fi定位、Wi-Fi定位算法等方面的研究,提出Wi-Fi热点中继设备和显控中心平台切实可行的设计解决方案,研制出能够实现震后大面积废墟下被困人员快速定位的设备,并提出设备布设方案。为我国地震救援提供一种有效的技术手段。

-

关键词:

- 地震被困人员快速定位 /

- Wi-Fi热点中继 /

- 嵌入式技术 /

- Wi-Fi定位算法

Abstract: After viewing the need of fast and accurate detection and location of the trapped people under the large-area ruins after the earthquake, we present the detection technology of the trapped personnel location based on the Wi-Fi signal. Taking embedded technology as the base, with the application of FSK communication, Wi-Fi location, Wi-Fi location algorithm, we put forward the feasible design solution of Wi-Fi hotspot relay equipment and display control center platform, and develop the equipment. The results provide an effective technical means for earthquake rescue in China. -

-

陈维锋, 彭晋川, 顾建华等, 2003.地震救助生命搜索与定位技术研究进展.地震地磁观测与研究, 24(6):89-94. http://www.cqvip.com/QK/96509X/200306/8867457.html 顾建华, 陈维锋, 郝清源, 2003.地震灾害现场救援搜索策略与搜索方法有关问题的讨论.国际地震动态, (6):6-12. http://www.cqvip.com/QK/92674X/200306/7934041.html 郭小东, 马东辉, 苏经宇等, 2005.城市抗震防灾规划中建筑物易损性评价方法的研究.世界地震工程, 21(2):129-135. http://www.docin.com/p-527524162.html 侯培国, 李宁, 宋涛, 2014.生命探测技术研究现状与发展.传感器与微系统, 33(7):1-3, 8. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-CGQJ201407001.htm 黄皎, 吴明春, 陆晓春等, 2011.Wi-Fi与嵌入式设备的融合技术研究.计算机工程, 37(8):244-245, 248. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/jsjgc201108085 江浩, 2016. 基于智能手机的自组网灾后救援系统的设计与实现. 成都: 电子科技大学. http://d.g.wanfangdata.com.cn/Thesis_D00988727.aspx 李钢, 赵广堃, 安福禄, 1999.地震应急救助装备——综合救生平台的研制与应用前景.城市防震减灾, (4):26-30. http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=csjz199904010&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ 李希亮, 李霞, 王方建等, 2014.GPS在我国地震研究中的应用现状与展望.震灾防御技术, 9(3):518-526. doi: 10.11899/zzfy20140319 李源, 周冬梅, 肖忠源等, 2008.单通道便携式声波/振动探生仪的研制.仪器仪表用户, 15(3):43-45. doi: 10.3969/j.issn.1671-1041.2008.03.027 陆冰, 2011. 实用无线传感器网络系统设计及通信协议的设计与实现. 北京: 北京邮电大学. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=degree&id=Y1987529 曾山, 2010. 基于Wi-Fi的无线网络控制系统研究. 上海: 上海交通大学. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=degree&id=D452005 张风华, 谢礼立, 范立础, 2004.城市建构筑物地震损失预测研究.地震工程与工程振动, 24(3):12-20. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=dzgcygczd200403002 张小红, 郭斐, 郭博峰等, 2012.利用高频GPS进行地表同震位移监测及震相识别.地球物理学报, 55(6):1912-1918. doi: 10.6038/j.issn.0001-5733.2012.06.012 Hu Y., 2012. Life detection technique in earthquake search and rescue. In: Proceedings of the Second International Conference on Instrumentation, Measurement, Computer, Communication and Control (IMCCC). Harbin: IEEE, 664-666. -

下载:

下载: