Comparison of Different Methods Used to Calculate Instrumental Intensities of the Jiuzhaigou MS7.0 Earthquake

-

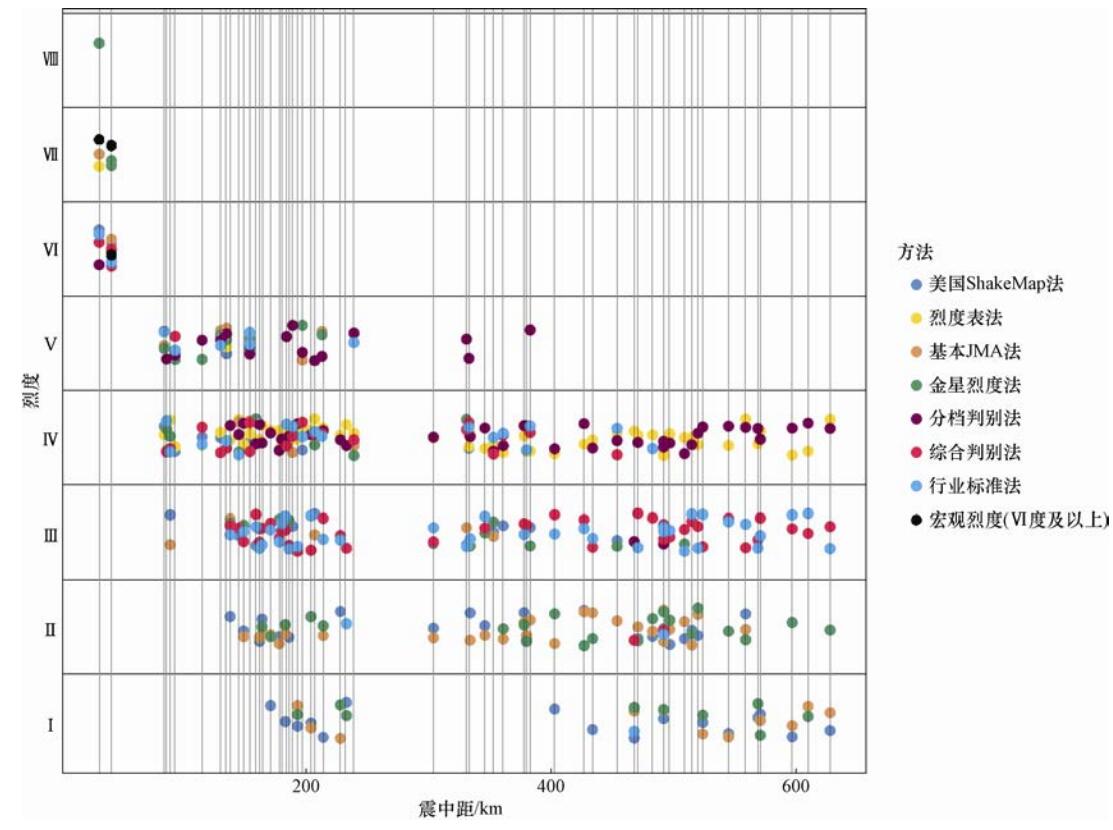

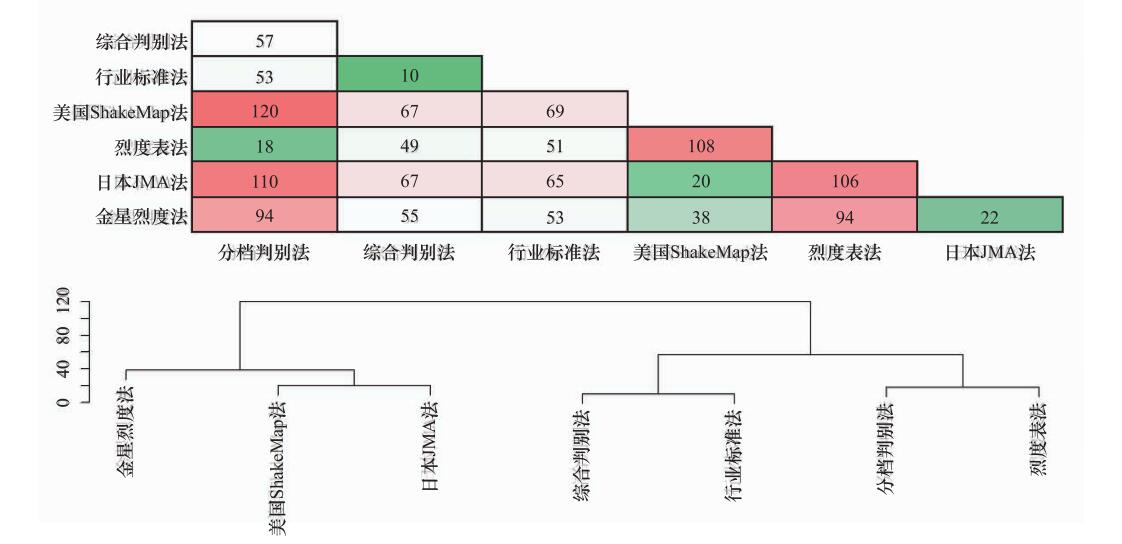

摘要: 地震发生后,强震动观测台网可以获取灾区分布式台站位置的强震动记录,通过基于这些强震动记录得到的地震动参数可以快速地评估地震烈度的空间分布,以迅速判定不同地区的受灾程度,尤其是地震极震区的分布范围,为政府开展应急救援并合理地分配救援力量、物资等提供依据,以保证救援人员及时、准确地到达极震区展开搜救工作,减少人民群众的生命财产损失。本文介绍了国内外7种地震仪器的烈度计算方法,基于四川九寨沟M7.0级地震获取的强震动记录,对这7种方法的计算烈度值进行了对比分析。结果表明,各方法计算的仪器烈度与宏观烈度的差值均在1度误差范围以内,均显示了良好的实用性,且行业标准法和综合判别法两者的计算结果较为一致。Abstract: After occurrence of an earthquake, strong motion observation network can record ground motion at distributed observation stations. Based on the ground motion parameters from these records, the spatial distribution of seismic intensity can be quickly determined, and then the damage degree in different areas can be estimated. This kind of information provides the technical basis for the emergency despondence, in order to ensure that rescue workers reach the extreme earthquake area with search and rescue operations timely and accurately, and to reduce the casualties and property loss. In this paper, we introduced 7 intensity algorithms and compared the results from the records of Jiuzhaigou MS7.0 earthquake. We found that the differences between the instrumental intensities calculated by each method and the macro intensities were within 1-degree range, which suggested good practicality of these different methods. The results calculated by the calculation code method and the integrated test showed good consistence.

-

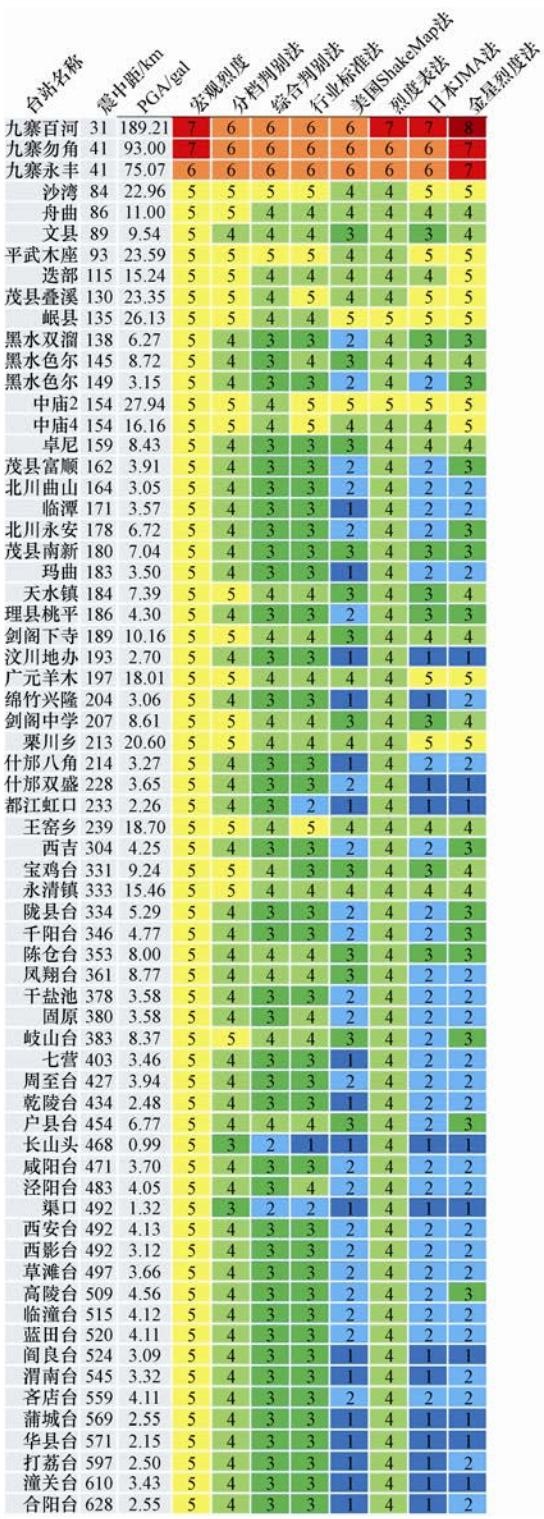

表 1 本文所使用的强震动记录列表

Table 1. List of strong motion records used in this study

地震名称 发震时刻 震级 最大烈度 总台站数 Ⅶ度区域

台站数Ⅵ度区域

台站数Ⅴ度及以下区域

台站数九寨沟地震 2017-08-08

21:19:46.77.0 Ⅸ 66 2 1 63 表 2 有强震动记录台站的统计情况

Table 2. Statistics of the strong motion stations with available records

台站名称 代码 经度/°E 纬度/°N 震中距/km PGA/gal 宏观烈度 九寨百河 51JZB 104.1 33.3 31 189.21 Ⅶ 九寨勿角 51JZW 104.2 33 41 93.00 Ⅶ 九寨永丰 51JZY 104.3 33.2 41 75.07 Ⅵ 沙湾 62SHW 104.5 33.7 84 22.96 ≤Ⅴ 舟曲 62ZHQ 104.4 33.8 86 11.00 ≤Ⅴ 文县 62WEX 104.7 32.9 89 9.54 ≤Ⅴ 平武木座 51PWM 104.5 32.6 93 23.59 ≤Ⅴ 迭部 62DIB 103.2 34.1 115 15.24 ≤Ⅴ 茂县叠溪 51MXD 103.7 32 130 23.35 ≤Ⅴ 岷县 62MXT 104 34.4 135 26.13 ≤Ⅴ 黑水双溜 51HSL 103.3 32.1 138 6.27 ≤Ⅴ 黑水色尔 51HSS 103.4 31.9 145 8.72 ≤Ⅴ 黑水地办 51HSD 103 32.1 149 3.15 ≤Ⅴ 中庙2 62ZM2 105.4 32.8 154 27.94 ≤Ⅴ 中庙4 62ZM4 105.4 32.8 154 16.16 ≤Ⅴ 卓尼 62ZNI 103.5 34.6 159 8.43 ≤Ⅴ 茂县富顺 51MXF 104 31.8 162 3.91 ≤Ⅴ 北川曲山 51BCQ 104.5 31.8 164 3.05 ≤Ⅴ 临潭 62LTA 103.4 34.7 171 3.57 ≤Ⅴ 北川永安 51BCY 104.5 31.7 178 6.72 ≤Ⅴ 茂县南新 51MXN 103.7 31.6 180 7.04 ≤Ⅴ 玛曲 62MAQ 102.1 34 183 3.50 ≤Ⅴ 天水镇 62TSZ 105.4 34.2 184 7.39 ≤Ⅴ 理县桃平 51LXT 103.5 31.6 186 4.30 ≤Ⅴ 剑阁下寺 51JGS 105.5 32.3 189 10.16 ≤Ⅴ 汶川地办 51WCD 103.6 31.5 193 2.70 ≤Ⅴ 广元羊木 51GYD 105.8 32.6 197 18.01 ≤Ⅴ 绵竹兴隆 51MZX 104.2 31.4 204 3.06 ≤Ⅴ 剑阁中学 51JGD 105.5 32 207 8.61 ≤Ⅴ 栗川乡 62LCX 106 33.8 213 20.60 ≤Ⅴ 什邡八角 51SFB 104 31.3 214 3.27 ≤Ⅴ 什邡双盛 51SFS 104.2 31.2 228 3.65 ≤Ⅴ 都江虹口 51DJH 103.7 31.1 233 2.26 ≤Ⅴ 王窑乡 62WYX 105.4 34.9 239 18.70 ≤Ⅴ 西吉 64XIJ 105.4 35.6 304 4.25 ≤Ⅴ 宝鸡台 61BAJ 107.1 34.4 331 9.24 ≤Ⅴ 永清镇 62YQZ 106.4 35.3 333 15.46 ≤Ⅴ 陇县台 61LOX 106.8 34.9 334 5.29 ≤Ⅴ 千阳台 61QIY 107.1 34.7 346 4.77 ≤Ⅴ 陈仓台 61CHC 107.4 34.3 353 8.00 ≤Ⅴ 凤翔台 61FEX 107.4 34.5 361 8.77 ≤Ⅴ 干盐池 64GYC 105.2 36.4 378 3.58 ≤Ⅴ 固原 64GYN 106.2 36 380 3.58 ≤Ⅴ 岐山台 61QIS 107.7 34.4 383 8.37 ≤Ⅴ 七营 64QIY 106.1 36.3 403 3.46 ≤Ⅴ 周至台 61ZHZ 108.3 34.1 427 3.94 ≤Ⅴ 乾陵台 61QIL 108.2 34.6 434 2.48 ≤Ⅴ 户县台 61HXI 108.6 34.1 454 6.77 ≤Ⅴ 长山头 64CST 105.4 37.2 468 0.99 ≤Ⅴ 咸阳台 61XIY 108.7 34.4 471 3.70 ≤Ⅴ 泾阳台 61JIY 108.8 34.5 483 4.05 ≤Ⅴ 西安台 61XIA 109 34.2 492 4.13 ≤Ⅴ 西影台 61XYI 109 34.2 492 3.12 ≤Ⅴ 渠口 64QUK 105.5 37.4 492 1.32 ≤Ⅴ 草滩台 61CAT 109 34.4 497 3.66 ≤Ⅴ 高陵台 61GAL 109.1 34.5 509 4.56 ≤Ⅴ 临潼台 61LIT 109.2 34.4 515 4.12 ≤Ⅴ 蓝田台 61LAT 109.3 34.2 520 4.11 ≤Ⅴ 阎良台 61YAL 109.2 34.7 524 3.09 ≤Ⅴ 渭南台 61WEN 109.5 34.5 545 3.32 ≤Ⅴ 吝店台 61LID 109.6 34.7 559 4.11 ≤Ⅴ 蒲城台 61PUC 109.6 35 569 2.55 ≤Ⅴ 华县台 61HUX 109.8 34.5 571 2.15 ≤Ⅴ 大荔台 61DAL 110 34.8 597 2.50 ≤Ⅴ 潼关台 61TOG 110.2 34.6 610 3.43 ≤Ⅴ 合阳台 61HEY 110.2 35.2 628 2.55 ≤Ⅴ 表 3 中国地震烈度表中列出的参考物理标准

Table 3. Physical standards as listed in the China Seismic Intensity Table

烈度 Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ PGA水平/m·s-2 0.31

(0.22—0.44)0.63

(0.45—0.89)1.25

(0.90—1.77)2.50

(1.78—3.53)5.00

(3.54—7.07)10.00

(7.08—14.14)PGV水平/m·s-2 0.03

(0.02—0.04)0.06

(0.05—0.09)0.13

(0.10—0.18)0.25

(0.19—0.35)0.50

(0.36—0.71)1.00

(0.72—1.41)注:表中给出的PGA水平和PGV水平是参考值,括号中给出的是变动范围。 表 4 中国、美国、日本三种烈度标准对应关系(金星等,2013)

Table 4. Corresponding relationship of the intensity standards among China, United States and Japan (Jin Xing et al, 2013)

中国I 美国Imm 日本IJP Ⅰ < 2.0 < 0.8 Ⅱ 2.0—2.6 0.8—1.5 Ⅲ 2.6—3.2 1.5—2.1 Ⅳ 3.2—3.9 2.1—2.8 Ⅴ 3.9—4.6 2.8—3.5 Ⅵ 4.6—5.7 3.5—4.2 Ⅶ 5.7—6.5 4.2—4.9 Ⅷ 6.5—7.4 4.9—5.6 Ⅸ 7.4—8.2 5.6—6.3 Ⅹ 8.2—9.0 6.3—7.0 Ⅺ 9.0—9.8 7.0—7.7 Ⅻ > 9.8 > 7.7 -

金星, 张红才, 李军等, 2013.地震仪器烈度标准初步研究.地球物理学进展, 28(5):2336-2351. doi: 10.6038/pg20130516 金星, 马强, 李山有等, 2017. 仪器地震烈度计算行业标准(送审稿). 李敏, 2010. 地震动加速度反应谱与地震烈度的关系研究. 哈尔滨: 中国地震局工程力学研究所. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-85406-2010167533.htm 任叶飞, 代志勇, 温瑞智, 2011.与观测方向无关的水平地震动参数计算方法.世界地震工程, 27(3):134-141. http://www.cqvip.com/QK/93082X/201103/39265031.html 王玉石, 周正华, 王伟, 2008.基于假设检验的地震动强度(烈度)速报方法.地震工程与工程振动, 28(5):49-54. https://www.wenkuxiazai.com/doc/b1d920c6b9f3f90f76c61be9.html 王玉石, 周正华, 兰日清, 2010.利用修正谱烈度确定我国西部地区仪器烈度的建议方法.应用基础与工程科学学报, 18(S1):119-129. https://www.wenkuxiazai.com/doc/779fef3f48d7c1c709a14551.html 于海英, 王栋, 杨永强等, 2009.汶川8.0级地震强震动加速度记录的初步分析.地震工程与工程振动, 29(1):1-13. http://www.doc88.com/p-6601187772791.html 袁一凡, 1998. 由地震动三要素确定地震动强度(烈度)的研究. 哈尔滨: 国家地震局工程力学研究所. 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会, 2008. GB/T 17742-2008中国地震烈度表. 北京: 中国标准出版社. Li X. J., Zhou Z. H., Yu H. Y., et al., 2008a. Strong motion observations and recordings from the great Wenchuan earthquake. Earthquake Engineering and Engineering Vibration, 7(3):235-246. doi: 10.1007/s11803-008-0892-x Li X. J., Zhou Z. H., Huang M., et al., 2008b. Preliminary analysis of strong-motion recordings from the magnitude 8.0 Wenchuan, China, earthquake of 12 May 2008. Seismological Research Letters, 79(6):844-854. doi: 10.1785/gssrl.79.6.844 -

下载:

下载: