Analysis of the Characteristic of the North Korean Seismic Event Occurred on 23 September, 2017

-

摘要: 2017年9月23日16时29分在朝鲜丰溪里核试验场发生3.4级地震。本文基于中国地震台网对该地震事件的波形记录,分析认为:该事件不是一次简单的单独过程,虽然事件开始时发生爆破,但事件主体是由断层错动产生的天然地震。这次事件是爆破和天然地震相继发生的复合型事件。Abstract: A M3.4 seismic event occurred in the Punggye-ri nuclear test site in North Korea at 16:29 on September 23, 2017. We analyzed the waveforms of this event recorded by China earthquake network. In conclusion, this event is complex including an explosion occurred with a successive earthquake. Although the beginning of the event is explosion, fault dislocation plays the main role in the event.

-

Key words:

- North Korea /

- Nuclear test /

- Explosion /

- Fault dislocation

-

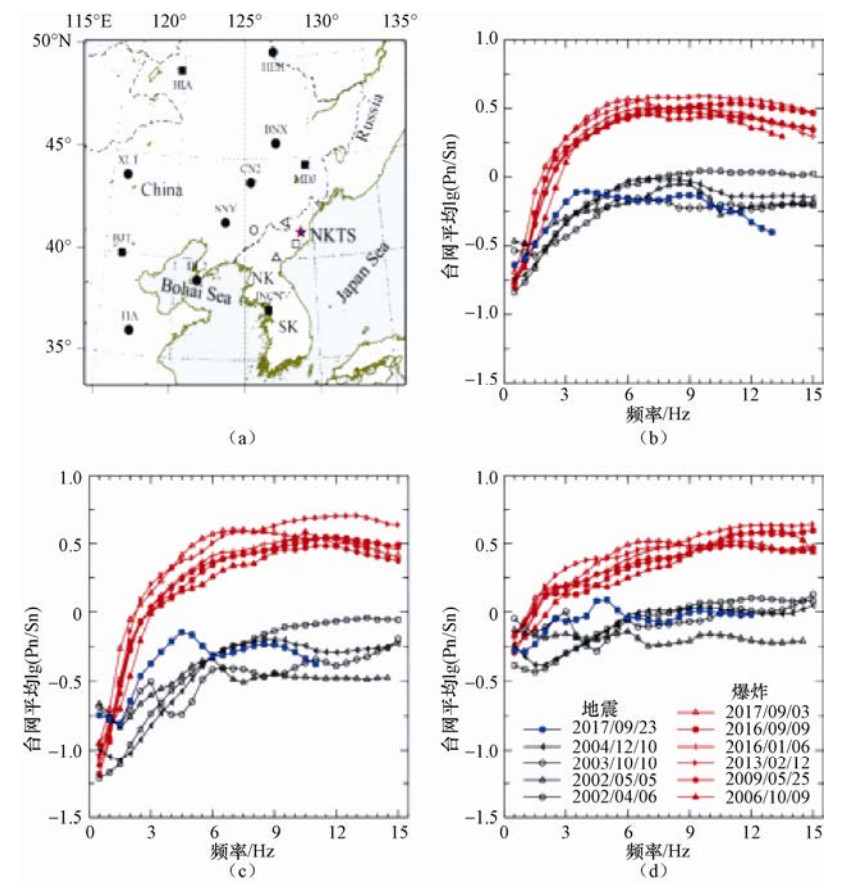

图 6 9·23事件(蓝色)、核爆(红色)和天然地震事件(灰色)频谱比图(赵连锋等,2017)

(a)所使用台站分布图;(b)Pg/Lg频谱比图;(c)Pn/Lg频谱比图;(d)Pn/Sn频谱比图

Figure 6. The spectrograms of the event on September 23, 2017 (blue), nuclear explosion (red) and natural seismic event (gray) (hao et al., 2017)

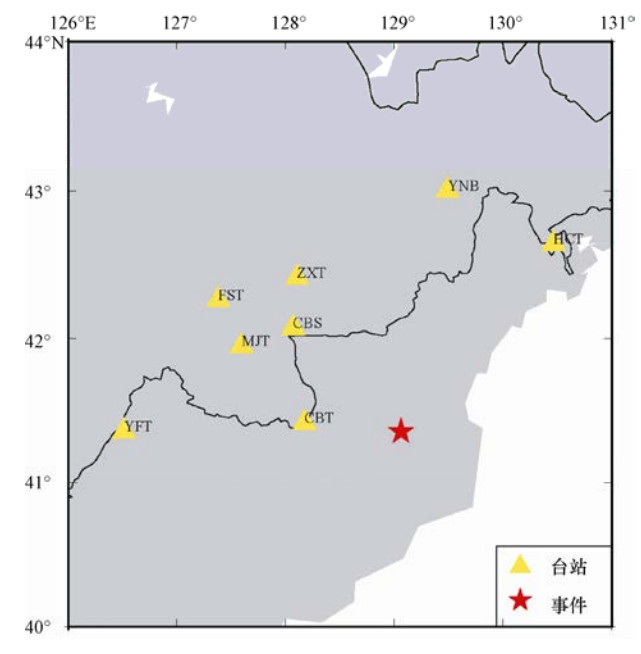

表 1 9·23事件与9·03塌陷事件的互相关性分析

Table 1. Correlation analysis between the event occurred on September 23, 2017 and the collapse on September 3, 2017

序号 台站名 最大相关系数 1 BST 0.300 2 CBS 0.208 3 CBT 0.048 4 FST 0.194 5 HCT 0.412 6 JYT 0.130 7 YNB 0.355 8 ZXT 0.135 表 2 2017年9月朝鲜几次地震事件的震源机制反演结果

Table 2. Focal mechanisms of the three events occurred in North Korea in September, 2017

事件 日期

(YYYY/MM/DD)UTC时间

(HH:MM:SS)ζ ISO/% DC/% 矩心深度/km 1 2017/09/03 03:30:01 0.85 72.3 26.6 2.4 2 2017/09/03 03:38:31 -0.92 -84.6 14.8 2.6 3 2017/09/23 08:29:16 0.50 25.0 73.9 2.6 -

赵连锋, 谢小碧, 何熹等, 2017. 研究快报: 2017年9月23日朝鲜疑似爆炸事件地震学调查的初步结果. (2017-09-23). http://www.igg.cas.cn/xwzx/kyjz/201709/t20170923_4863959.html. Gibbons S. J., Pabian F., Näsholm S. P., et al., 2017. Accurate relative location estimates for the North Korean nuclear tests using empirical slowness corrections. Geophysical Journal International, 208(1):101-117. doi: 10.1093/gji/ggw379 Han L. B., Wu Z. L., Jiang C. S., et al., 2017. Properties of three seismic events in September 2017 in the northern Korean Peninsula from moment tensor inversion. Science Bulletin, doi: 10.1016/j.scib.2017.11.007. (in Press) Wen L. X., Long H., 2010. High-precision location of North Korea's 2009 nuclear test. Seismological Research Letters, 81(1):26-29. doi: 10.1785/gssrl.81.1.26 Zhang M., Wen L. X., 2013. High-precision location and yield of North Korea's 2013 nuclear test. Geophysical Research Letters, 40(12):2941-2946. doi: 10.1002/grl.50607 Zhang M., Wen L. X., 2015. Seismological evidence for a low-yield nuclear test on 12 May 2010 in North Korea. Seismological Research Letters, 86(1):138-145. doi: 10.1785/02201401170 Zhao L. F., Xie X. B., Wang W. M., et al., 2016. Seismological investigation of the 2016 January 6 North Korean underground nuclear test. Geophysical Journal International, 206(3):1487-1491. doi: 10.1093/gji/ggw239 -

下载:

下载: