The Application of the Accumulation Rate of Vertical Deformation Trend in the Sichuan-Yunnan Region

-

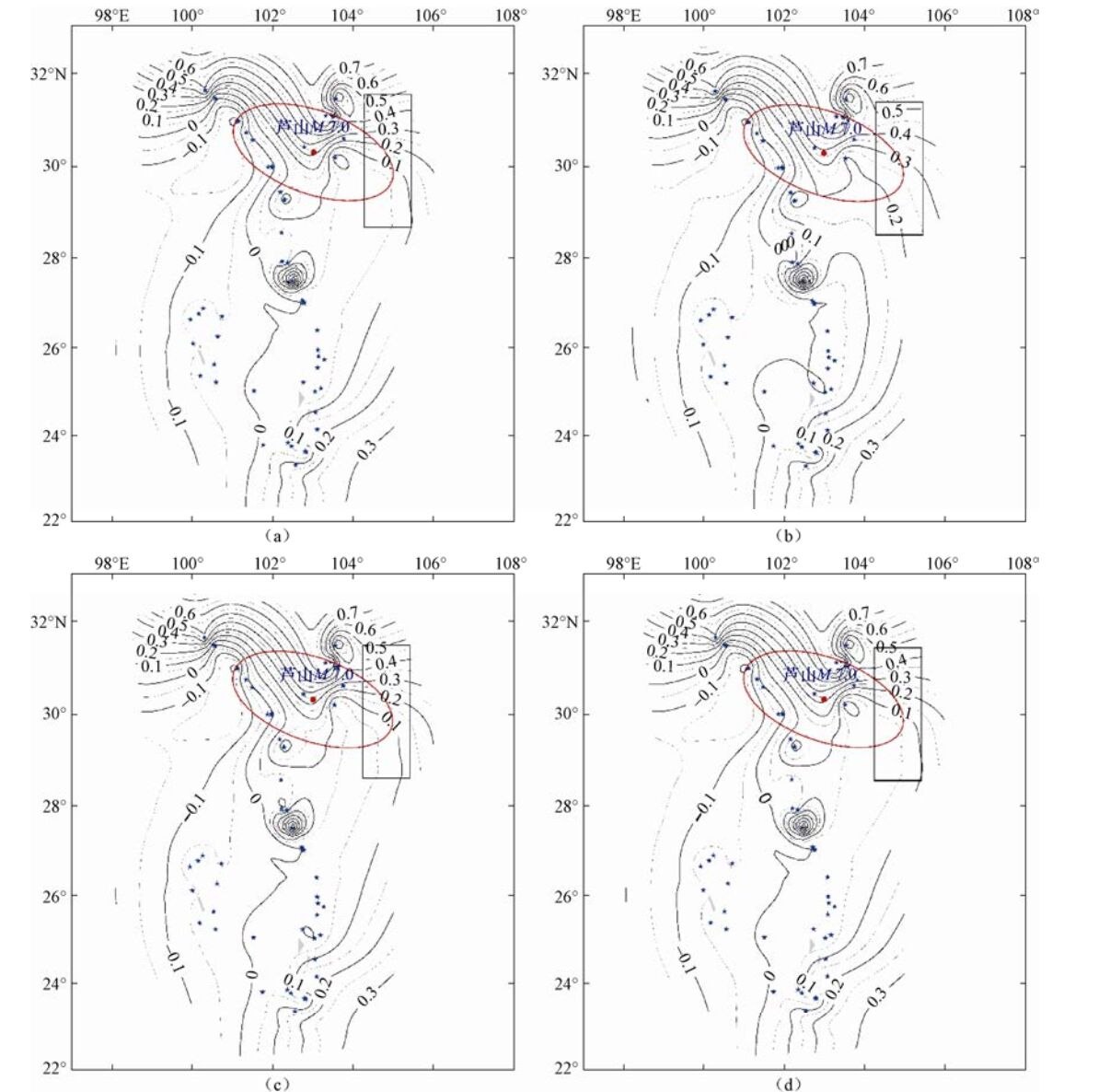

摘要: 本文在研究形变趋势累计率的基础之上,对数据处理方法进行了局部改进,将跨断层场地布设较多的川滇地区作为实验区,利用精密水准测量分析该地区的垂直形变异常强度,并结合川滇地区震例开展研究。分析发现强震发生前后一段时期,震中附近形变异常强度几乎保持一致,但在震前(1、2个月左右)会发生较大改变,震后逐步恢复到与震前相同的情况;强震主要发生在形变异常强度值变化较大区域附近。垂直形变趋势累计率在中短期的映震效果较好。Abstract: Based on the study of the cumulative rate of vertical deformation trend, the data processing method is modified partially, and the Sichuan-Yunnan region with more cross-fault site is taken as experimental area. The intensity of vertical deformation anomalies from precision leveling is analyzed. The results show that the intensity of deformation anomalies near the epicenter remains almost the same in a period before and after the occurrence of strong earthquakes, but the great change may take place one and two months before and after the earthquake. Then, it would gradually recover to the original situation. We also found that strong earthquakes occur mainly near the regions where the values of anomalous intensity change greatly. The reflect effect of accumulative rate of the vertical deformation tendency is good in the short to medium term.

-

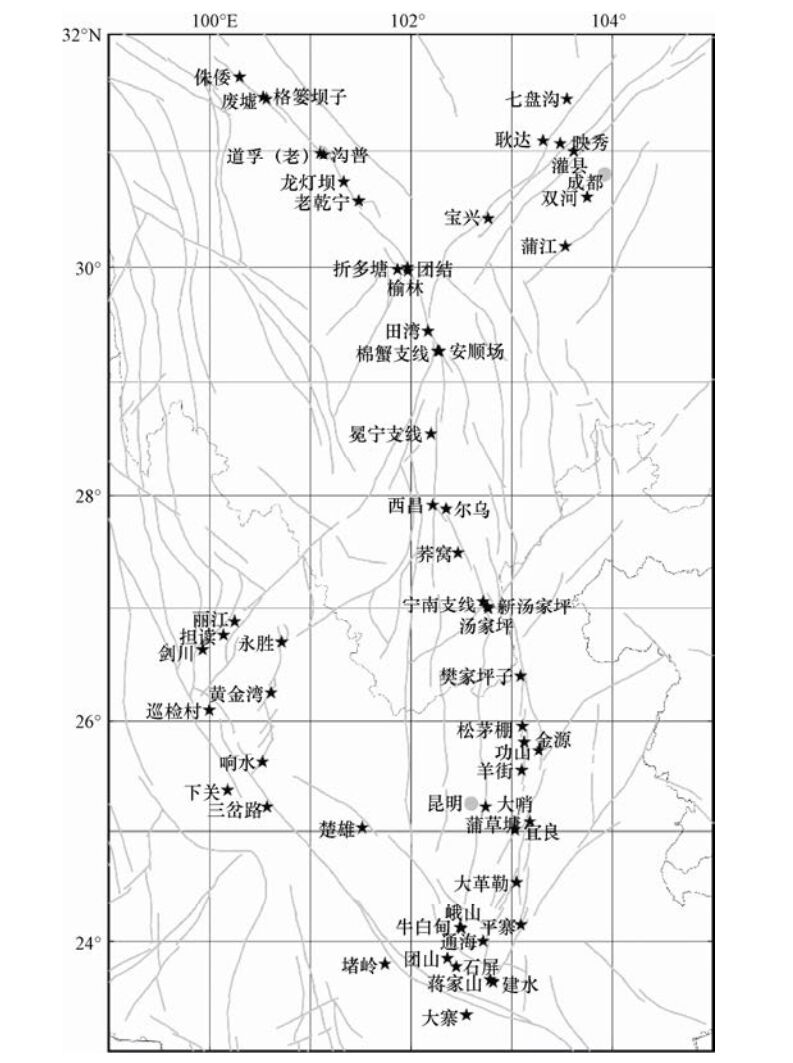

表 1 川滇地区在测流动跨断层场地情况表

Table 1. List of the across fault monitoring in the Sichuan-Yunnan region

场地名称 测段 所跨断层 开始观测时间 复测周期 侏倭 AB、AC 鲜水河断裂 1980.4 6期/年 格篓坝子 AB、AC 鲜水河断裂 1974.8 6期/年 虚墟 BA、CA 鲜水河断裂 1973.2 6期/年 沟普 BA、CA 鲜水河断裂 1983.5 6期/年 龙灯坝 BA、CA、DA 鲜水河断裂 1985.5 6期/年 老乾宁 13、53、54 鲜水河断裂 1979.9 6期/年 折多塘 BE 鲜水河断裂 2013.11 6期/年 团结 12、13、43 鲜水河断裂 1986.5 6期/年 棉蟹支线 13、23、57(停)、78(停) 安宁河则木河断裂 1990.3 6期/年 安顺场 BA、CA 鲜水河断裂 1977.8 6期/年 冕宁支线 13、23、54 安宁河则木河断裂 1981.9 6期/年 宁南支线 54 安宁河则木河断裂 1972.6 6期/年 汤家坪 AB、AC 安宁河则木河断裂 1981.9 6期/年 汤家坪新 BC 安宁河-则木河断裂 2012.9 6期/年 尔乌 31 安宁河则木河断裂 1981.9 6期/年 蒲江 BC 蒲江-新津-成都-德阳断裂 1977.7 6期/年 双河 12 龙门山断裂 1977.7 6期/年 灌县 34 龙门山断裂-灌县断裂 1978.2 6期/年 七盘沟 CA 龙门山断裂 1986.5 6期/年 荞窝 BC 安宁河-则木河断裂 2010 6期/年 西昌 BA、BC 安宁河-则木河断裂 1974.6 6期/年 宝兴 BX 盐井-五龙断裂 2008.8 6期/年 映秀 BC 龙门山断裂-映秀断裂 1985.5 6期/年 剑川 21、31 剑川断裂 1982.2 12期/年 丽江 1x-2x、43 丽江断裂 1982.2 12期/年 永胜 14、1-2x、3-2x 程海断裂 1982.2 12期/年 楚雄 1x-2、32、35 楚雄断裂 1982.2 12期/年 羊街 1x-x5 小江断裂-西支断裂 1982.2 12期/年 宜良 2x-1x、2x-3x、4-3x 小江断裂东支断裂带南羊街断裂 1997.7 12期/年 峨山 12、34 曲江断裂 1982.3 12期/年 通海 12、32、34 曲江断裂 1982.3 12期/年 建水 21、31 越屏-建水断裂 1982.3 12期/年 石屏 21、31 石屏-建水断裂 1982.3 12期/年 下关① 12、32 洱海断裂 1982.2 12期/年 ① 说明:例如下关测段12,即表示从上盘控制点1到下盘控制点2;2x-1x表示上盘2号新控制点到下盘新1号控制点,x代表新点。 -

薄万举, 谢觉民, 郭良迁, 1998.八宝山断裂带形变分析与探讨.地震, 18(1):63-68. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DIZN199801009.htm 陈兵, 江在森, 胡斌, 2000.断层形变趋势变化研究——垂直形变趋势累积率Dc值.地震地磁观测与研究, 21(1):50-55. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZGJ200001008.htm 焦青, 周俊萍, 1998.跨断层垂直位移速率的动态演化特征与强震的关系.地震, 18(3):265-273. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DIZN199803007.htm 刘辛中, 刘志广, 朱爽等, 2015.安宁河-则木河断裂带断层活动特征及其与地震活动的关系.震灾防御技术, 10(2):253-261. doi: 10.11899/zzfy20150205 温瑞智, 周正华, 李小军等, 2009.汶川MS 8.0地震的强余震流动观测.地震学报, 31(2):219-225. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZXB200902012.htm 许昭永, 文丽敏, 石宝文等, 2015.川滇菱形地块的应变能积累释放周期和强震预测.地震学报, 37(5):774-786. doi: 10.11939/jass.2015.05.006 张超, 1981.跨断层位移测量与局部断层活动.地震, 1(5):24-25. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DIZN198105009.htm 张晶, 黎凯武, 武艳强等, 2011.断层活动协调比在地震预测中的应用.地震, 31(3):19-26. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DIZN201103003.htm 张希, 唐红涛, 贾鹏等, 2013.跨断层形变的慢时变结构分析与异常识别初探.武汉大学学报·信息科学版, 38(6):710-715. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-WHCH201306018.htm 张兴飞, 1992.跨断层形变测量动态数据模型的研究.武汉测绘科技大学学报, 17(2):79-85. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-WHCH199202008.htm 赵静, 江在森, 武艳强等, 2012.汶川地震前龙门山断裂带闭锁程度和滑动亏损分布研究.地球物理学报, 55(9):2963-2972. doi: 10.6038/j.issn.0001-5733.2012.09.015 郑勇, 马宏生, 吕坚等, 2009.汶川地震强余震(MS ≥ 5.6) 的震源机制解及其与发震构造的关系.中国科学D辑:地球科学, 39(4):413-426. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JDXK200904004.htm -

下载:

下载: