The Activity of the Piedmont Fault along the Tangshankou Segment of Yuguang Basin Southern Marginal Fault

-

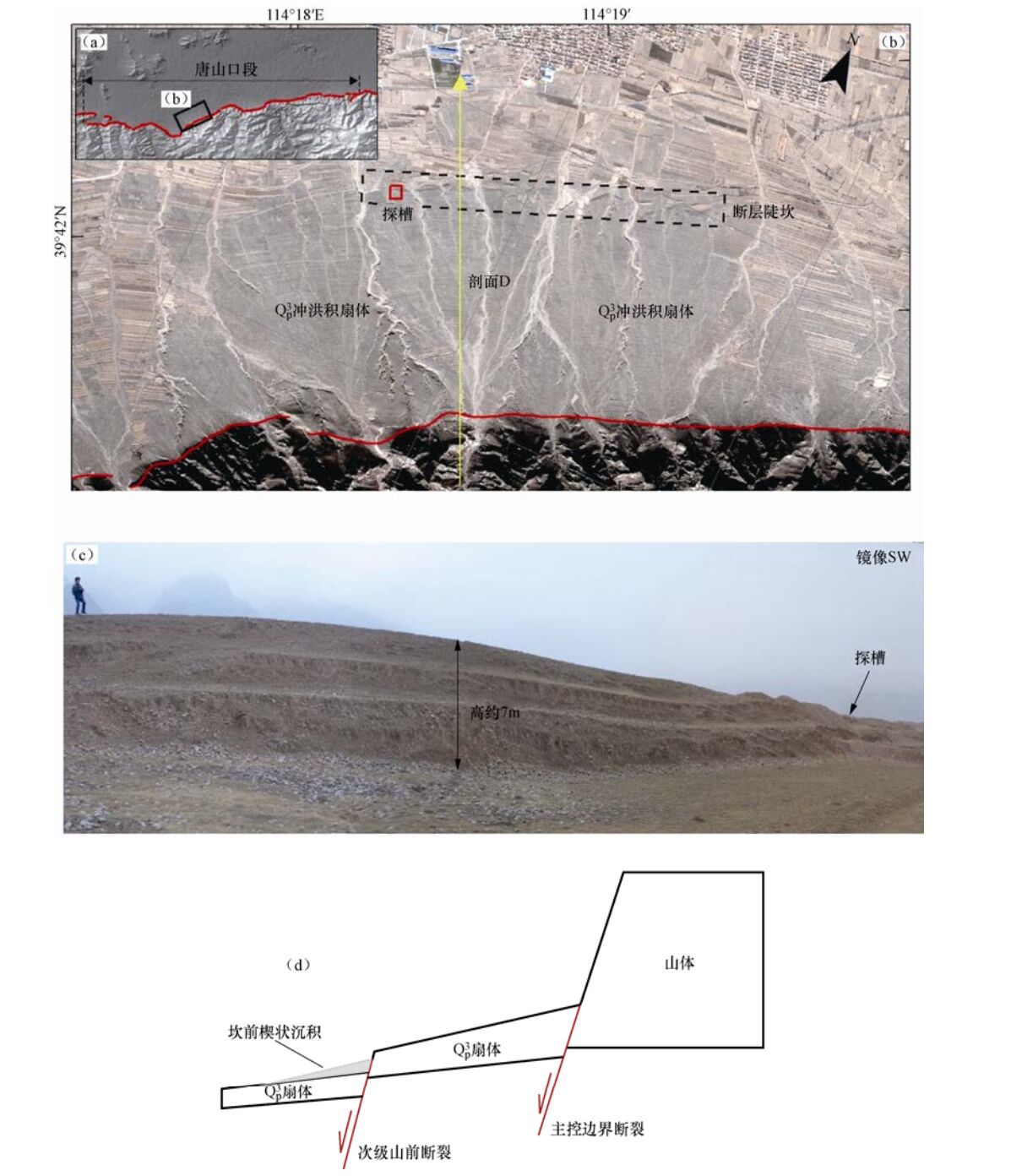

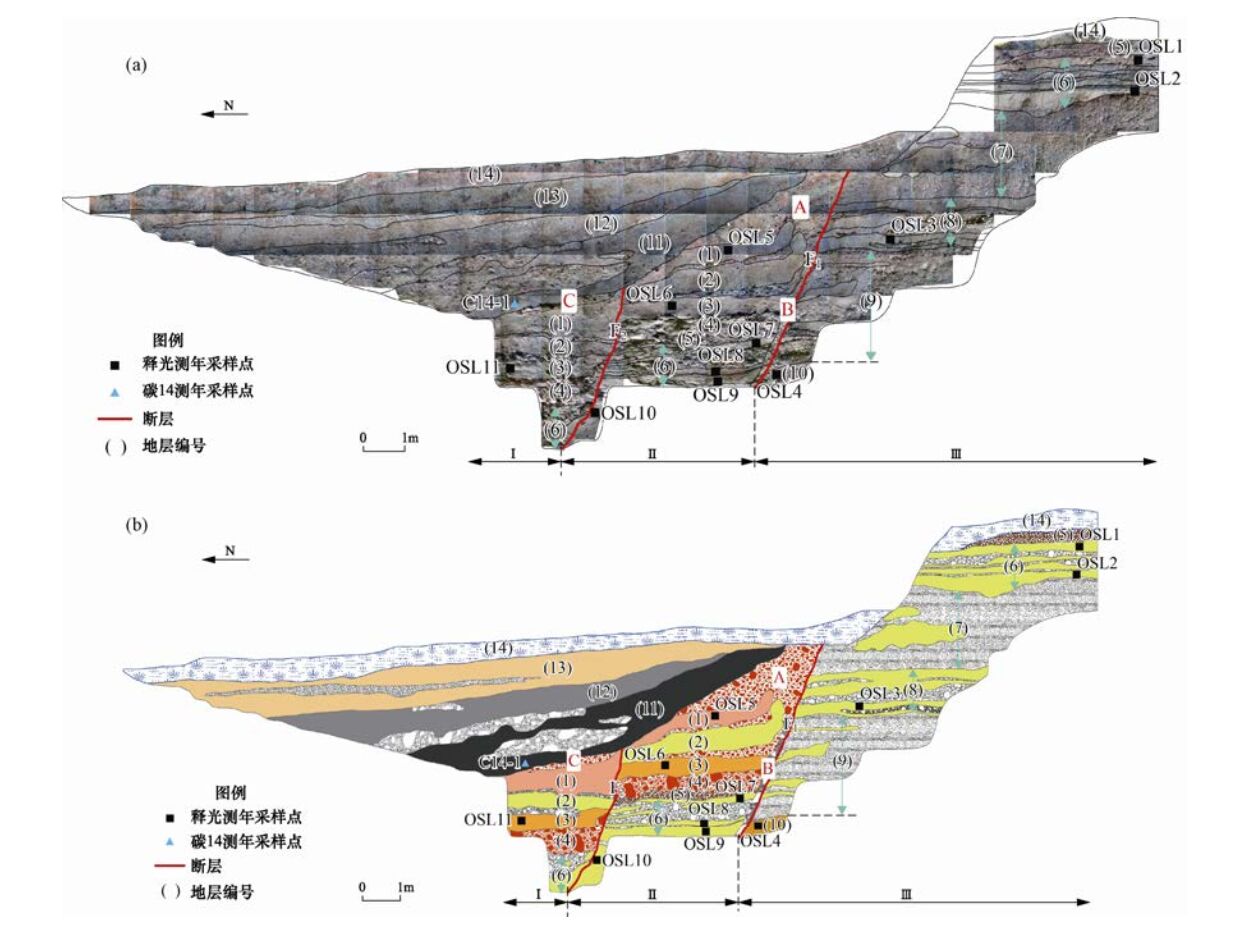

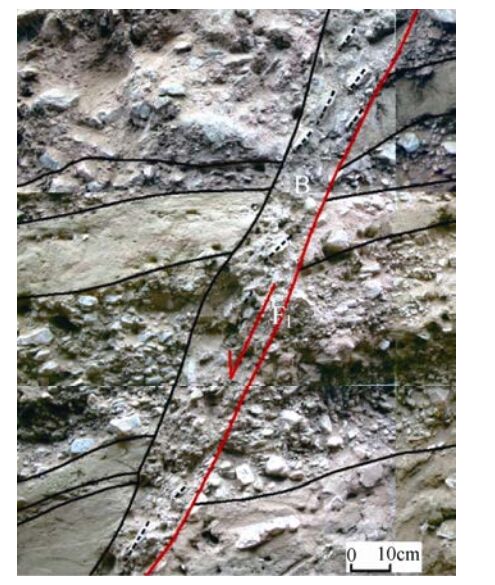

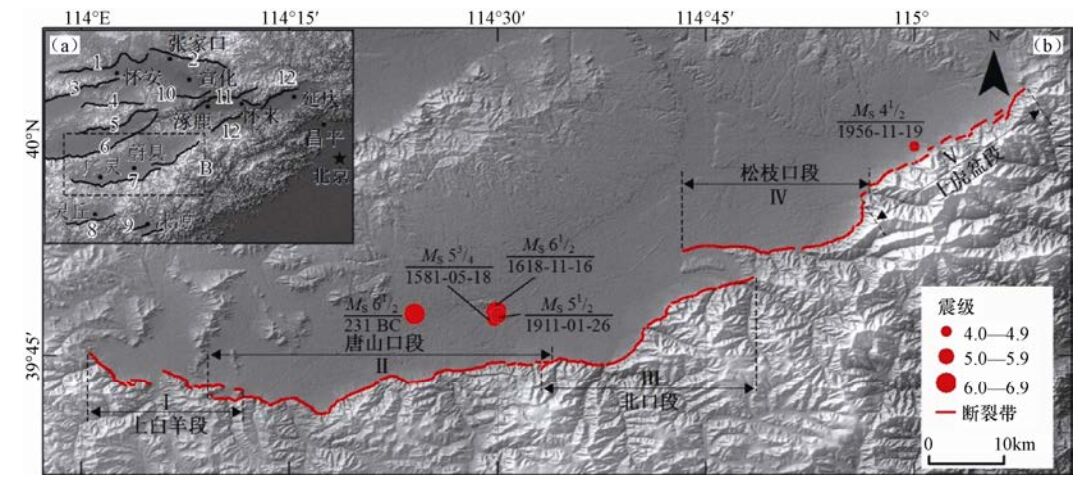

摘要: 蔚广盆地是山西地堑系北端京西北盆岭构造区内的一个半地堑盆地,蔚广盆地南缘断裂带为控制该盆地形成的边界断裂。该断裂带位于唐山口段的山前断裂在冲洪积扇体上形成了线性特征显著的断层陡坎。横跨断层陡坎开挖的探槽表明该条山前断裂属于全新世活动断裂,探槽揭示了2条活动断层以及相应的3次古地震事件。在距今约9ka时其中一条断层首次活动,之后在距今约7.3ka时该条断层再次活动并引发了另一条断层的形成与同步活动。最后它们又发生了第三次活动,而最新一次活动的时间由于相应地表沉积的缺失而无法获得。这3次古地震事件的累积垂直位错约为8.1m。估算出整条山前断裂的平均复发周期约为1.7ka、平均滑动速率约为1.6mm/a。此外还依据经验公式估算出了各次古地震的参考震级。Abstract: The Yuguang basin is a half-graben basin in the basin-range tectonic zone northwest to Beijing, wherethe Yuguang basin southern marginal fault (YBSMF) that is located at the northern end of the Shanxi graben system controlled the formation of the basin. A linear fault escarpment formed in the pluvialfan along the piedmont fault zone of the Tangshankou segment of YBSMF. A trench across this escarpment revealed three paleoearthquake events in two active faults. The first activity occurred in one fault at about 9ka for the first time, and then the second activity occurred at about 7.3ka, which caused the formation and synchronous activity of another fault. For the third fault activity we cannot determine the active time due to lack of relevant surface deposition. The accumulative vertical displacement of these three events is about 8.1m. We estimate that the average recurrence period of the piedmont fault is about 1.7ka, and the average slip rate of the piedmont fault is about 1.6mm/a. Besides, we estimate the reference magnitude of each event according to the empirical formula.

-

图 1 蔚广盆地的构造位置(a)及盆地内断裂的几何展布与分段特征(b)

图(a)中的断层名称:1怀安-万全盆地北缘断裂;2张家口断裂;3天镇-阳高盆地北缘断裂;4怀安镇盆地南断裂;5阳原盆地北缘断裂;6六棱山北麓断裂;7蔚广盆地南缘断裂;8太白维山北麓断裂;9涞源盆地南缘断裂;10宣化盆地南缘断裂;11怀涿盆地北缘断裂;12延矾盆地北缘断裂

Figure 1. The tectonic location of the Yuguang basin (a) and the spatial distribution and segmentation of the main faults in the basin (b)

表 1 探槽OSL样品测年结果表

Table 1. Dating results of the OSL samples

编号 α粒子计数率/ksec K2O/% 含水量/% 饱和含水系数 环境剂量率/Gy·ka-1 等效剂量/Gy 年龄/ka OSL1 10.71±0.22 2.12 5.00 0.06 4.40±0.34 78.52±2.63 17.89±1.55 OSL2 10.92±0.23 2.12 5.00 0.05 4.43±0.42 69.05±1.87 15.57±1.32 OSL3 12.17±0.24 2.28 15.02 0.64 4.36±0.13 97.95±4.76 22.45±2.10 OSL4 10.89±0.23 2.32 15.98 0.75 4.01±0.37 113.50±5.30 28.28±2.62 OSL5 9.67±0.22 2.10 15.85 0.52 3.79±0.35 25.38±1.12 6.69±0.63 OSL6 10.16±0.22 2.32 7.98 0.33 4.32±0.41 39.76±1.22 9.20±0.79 OSL7 10.24±0.22 2.28 8.82 0.38 4.27±0.37 75.91±2.00 17.78±1.50 OSL8 12.17±0.24 2.06 5.97 0.24 4.59±0.44 78.43±1.86 17.07±1.42 OSL9 10.63±0.22 2.00 5.96 0.27 4.20±0.40 71.91±1.98 17.12±1.45 OSL10 11.38±0.24 2.08 5.17 0.22 4.46±0.41 77.68±2.66 17.43±1.52 OSL11 11.17±0.21 2.24 8.47 0.36 4.45±0.40 38.94±1.05 8.75±0.74 表 2 探槽14C样品测年结果表

Table 2. Dating results of the 14C sample

编号 实验室编号 野外编号 距今年代/a BP C14-1 CG-7182 YX1011C14-1 7850±140 表 3 蔚广盆地南缘断裂带唐山口段山前断层探槽全新世古地震事件

Table 3. The Holocene paleoearthquake events of the piedmont fault along the Tangshankou fault segment

古地震事件 发生时间 复发周期 累积位移量 平均同震位移量 平均滑动速率 E3 9ka 1.7ka 8.1m 2.7m 约1.6mm/a E2 7.3ka E1 - -

程绍平, 杨桂枝, 1998.河北蔚县九宫口断层重叠带的断层生长、位移转移和演化.地震地质, 20(1):1-8. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZDZ801.000.htm 邓起东, 于贵华, 叶文华, 1992. 地震地表破裂参数与震级关系的研究. 见: 国家地震局地质研究所编, 活动断裂研究(2). 北京: 地震出版社, 247-264. 董瑞树, 冉洪流, 高铮, 1993.中国大陆地震震级和地震活动断层长度的关系讨论.地震地质, 15(4):395-400. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZDZ199304020.htm 李树德, 1997.中国东部山西地堑系的形成机制及构造地貌、地震探讨.北京大学学报(自然科学版), 33(4):467-474. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-BJDZ704.008.htm 王林, 田勤俭, 李德文等, 2011.京西北蔚县-广灵半地堑盆地南缘断裂带的断层生长研究.地震地质, 3a3(4):828-838. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZDZ201104010.htm 王乃樑, 杨景春, 夏正楷等, 1996.山西地堑系新生代沉积与构造地貌.北京:科学出版社. 徐锡伟, 吴为民, 张先康等, 2002.首都圈地区地壳最新构造变动与地震.北京:科学出版社. 周廷儒, 李华章, 李清泗等, 1991.泥河湾盆地新生代古地理研究.北京:科学出版社. Wang L, Tian Q. J., Li D. W., et al., 2013. Fault-growth pattern of the South Margin normal fault of the Yuguang Basin in Northwest Beijing and its influencing factors. ActaGeologicaSinica(English Edition), 87(3):707-719. doi: 10.1111/1755-6724.12082/pdf -

下载:

下载: