Discussion on the Earthquake Prevention Measures of Ancient Architectural Buildings in China

-

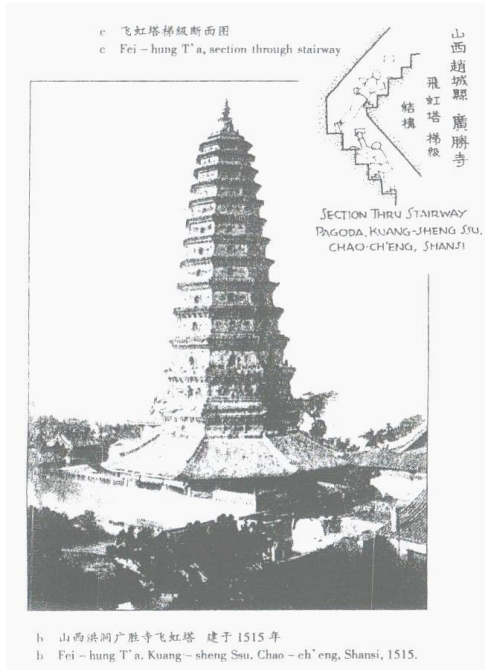

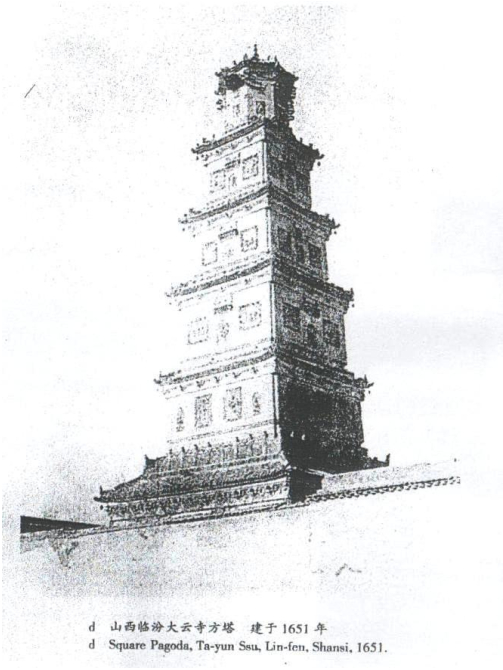

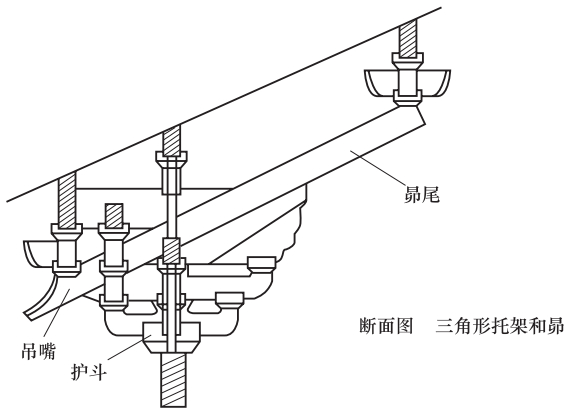

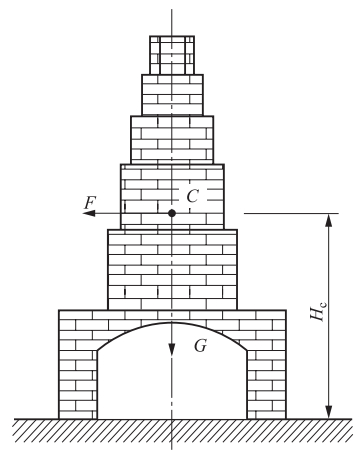

摘要: 中国的古建筑早在汉代就基本定型,到唐、宋时期已有明确规制,而梁思成先生在《图像中国建筑史》中提及到了一些“不守常规”的建筑,本文调查发现它们分别是1303年洪洞8级地震和1695年临汾7¾级地震之后重建的产物。进一步分析发现,依现代防震理念,先人“不守常规”的做法其实是按震害经验采取了有效防震措施。这些防震措施虽然使建筑外观不够美观,但却增强了建筑物的防震性能。Abstract: China's ancient architecture as early as the Han Dynasty on the basic stereotypes, to the Tang, Song period there is a clear regulation, and Mr. Liang Sicheng in the "A Pictorial History of Chinese Architecture", referring to some of the "non-conventional" of the building. In this paper, we find that they are the product of the 1303 Hongdong M 8 earthquake and the M 7¾ Linfen earthquake in 1695. Further analysis found that, with the concept of modern shock to treat, the first people "not to observe the conventional" approach is actually based on the experience of earthquake damage to take effective measures. These protective measures for consideration. Although the appearance of the building is not good, but enhance the shockproof performance of buildings.

-

Key words:

- China /

- Ancient architectural buildings /

- Earthquake prevention measures

-

-

国家地震局地球物理研究所, 复旦大学中国历史地理研究所, 1986.中国历史地震图集 (明时期).北京:地图出版社. 国家地震局地球物理研究所, 复旦大学中国历史地理研究所, 1990a.中国历史地震图集 (远古至元时期).北京:中国地图出版社. 国家地震局地球物理研究所, 复旦大学中国历史地理研究所, 1990b.中国历史地震图集 (清时期).北京:中国地图出版社. 梁思成, 2001. 图像中国建筑史. 梁从诫译, 天津: 百花文艺出版社. 罗哲文, 1990.中国古代建筑.上海:上海古籍出版社. 王汝鵰, 2003.山西地震碑文集.太原:北岳文艺出版社. 谢毓寿, 蔡美彪, 1987.中国地震历史资料汇编第三卷 (清时期).北京:科学出版社. 鄢家全, 张志中, 王健等, 2011.中国历史地震烈度表研究.地震学报, 34(4):515-531. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZXB201104012.htm 张鹏程, 赵鸿铁, 薛建阳, 高大峰, 2001.中国古建筑的防震思想.世界地震工程, 17(4):1-6. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YNDD200403015.htm 张鹏程, 赵鸿铁, 薛建阳, 高大峰, 2002.中国古代大木作结构振动台试验研究.世界地震工程, 18(4):35-41. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SJDC200204007.htm 张鹏程, 赵鸿铁, 薛建阳, 高大峰, 2003.斗栱结构功能试验研究.世界地震工程, 19(1):102-106. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10703-1015036208.htm -

下载:

下载: