Efficient Search for the Most Possible 3D Slip Surface on the Loess Slope and Its Stability Evaluation

-

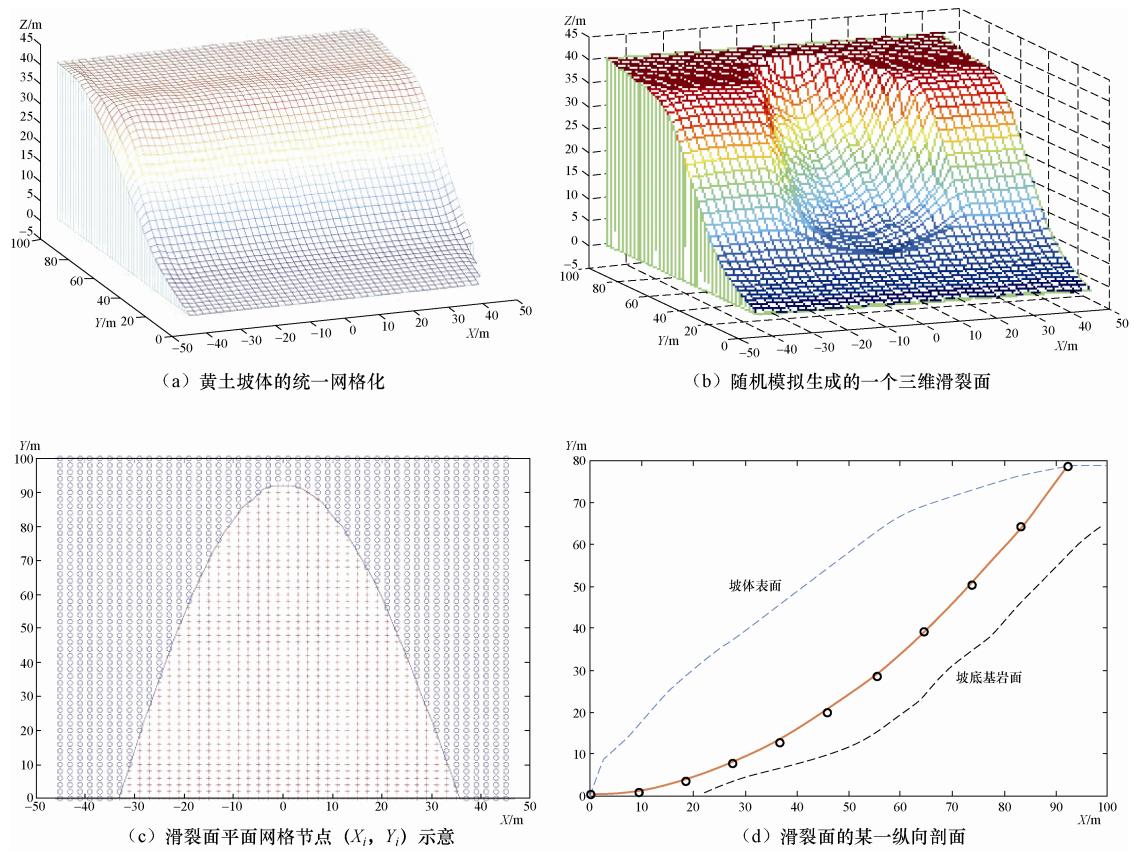

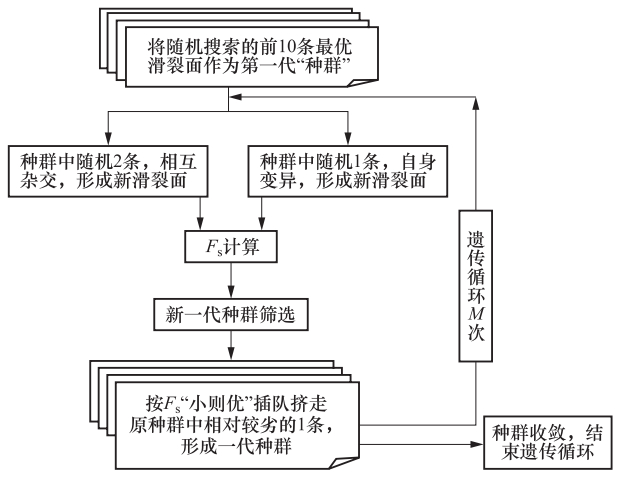

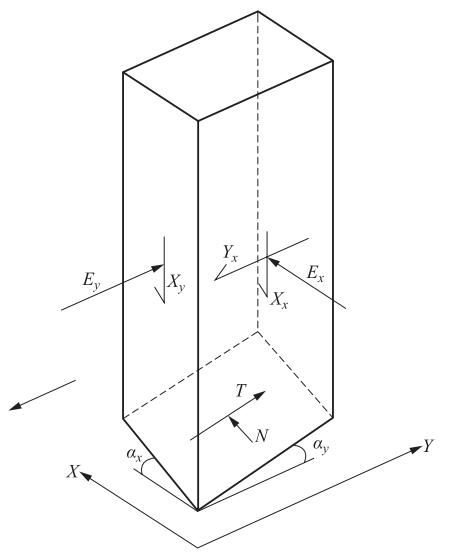

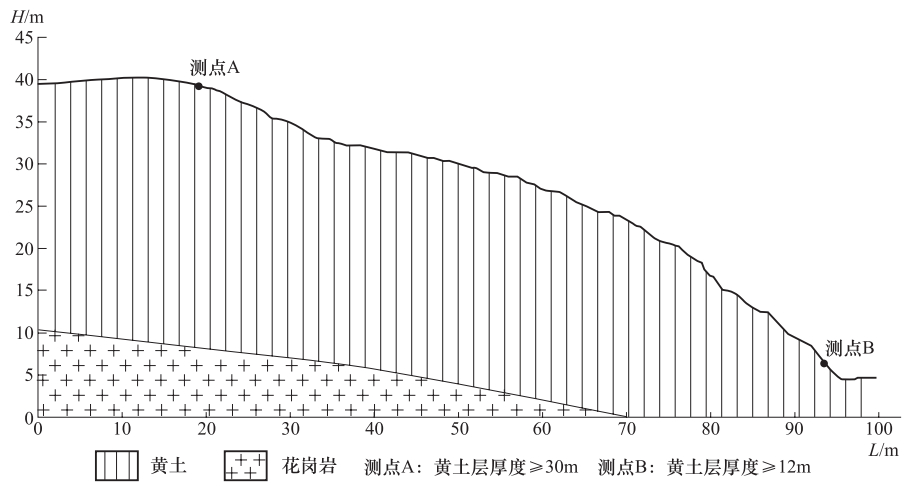

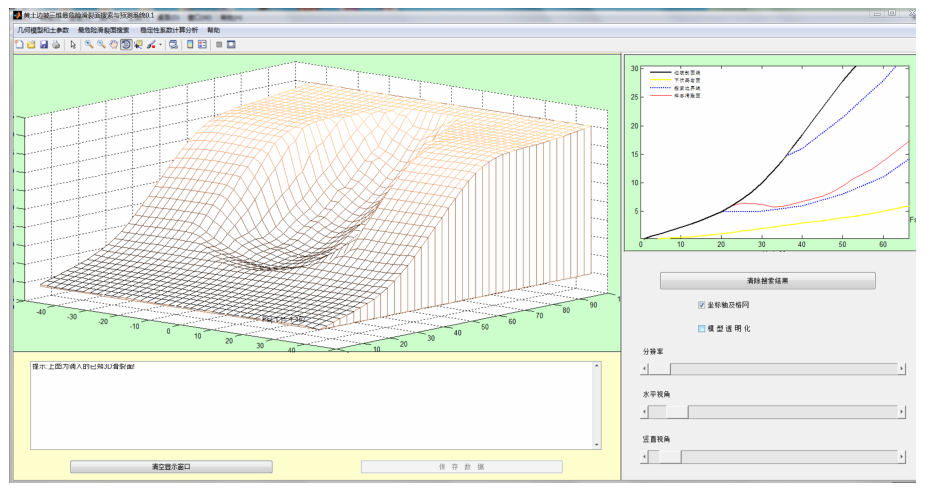

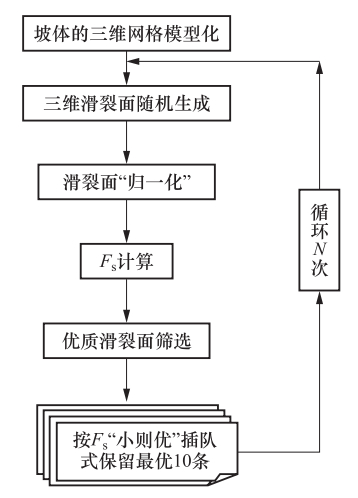

摘要: 本文介绍了作者所开发的一套实用型黄土坡体“三维最危险滑裂面”搜索和稳定性评价软件系统的核心思想,即采用Monte Carlo随机搜索法与遗传算法相结合的优化方法,高效生成一系列接近(或包含)“最危险滑裂面”的三维滑裂面,并以Hungr法所确定的稳定性系数最小为筛选依据,搜索确定任意形态黄土坡体的“三维最危险滑裂面”,进而基于已知的“三维最危险滑裂面”,进一步考虑各种可能的参数变化,进行严密的稳定性分析和评价。Abstract: We introduce the main idea of a software system and developed for searching the most possible 3D slip surface on the loess slope and evaluating the stability of the slope. In the system we use an optimization method, which combined Monte Carlo random search method and genetic algorithm, to simulate a great number of possible 3D slip surfaces of a loess slope efficiently, and then use the stability coefficients determined by Hungr's method as the indicator to pick out the most possible slip surface. Furthermore, based on the most possible slip surface, we can effectively analyze and evaluate the stability of the loess slope by considering the variations of different mechanical parameters of loess.

-

Key words:

- Loess slope /

- Most possible 3D slip surface /

- Stability evaluation

-

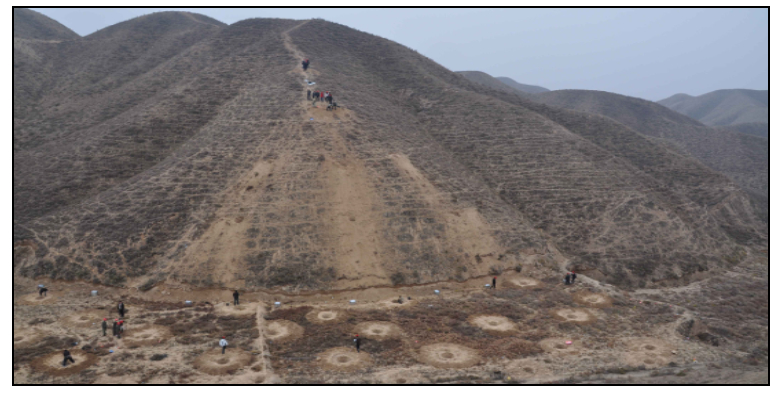

表 1 皋兰县黄土高边坡土力学参数及稳定性预测结果

Table 1. The soil mechanical parameters of the high loess slope in Gaolan county and the predicted result for its stability

取样环境 土样号 容重ρ/g·cm-3 含水量ω/% 振次N 粘聚力C/kPa 内摩角Φ/° Fs(不同地震系数) 0.1 0.15 0.2 兰州皋兰破坏应变3% L-1 1.45 7.9 10 36.6 22.4 1.66 1.49 20 35.2 21.8 1.3 L-2 1.44 10.63 10 32.6 21.6 1.52 1.36 20 30.0 21.4 1.16 L-3 1.62 17.86 10 22.4 19.2 1.05 0.94 20 21.6 18.7 0.82 L-4 1.72 23.40 10 21.0 17.0 0.92 0.82 20 19.0 16.5 0.69 -

陈胜宏, 万娜, 2005.边坡稳定分析的三维剩余推力法.武汉大学学报 (工学版), 38(3):69-73. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-WSDD200503015.htm 陈祖煜, 弥宏亮, 汪小刚, 2001.边坡稳定三维分析的极限平衡法.岩土工程学报, 23(5):525-529. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-CJKB201304013.htm 冯树仁, 丰定祥, 葛修润等, 1999.边坡稳定性的三维极限平衡分析方法及应用.岩土工程学报, 21(6):657-661. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YTGC199906001.htm 李同录, 王艳霞, 邓宏科, 2003.一种改进的三维边坡稳定性分析方法.岩土工程学报, 25(5):611-614. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YTGC200305020.htm 张均锋, 丁桦, 2005.边坡稳定性分析的三维极限平衡法及应用.岩石力学与工程学报, 24(3):365-370. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YTGC201312023.htm 张常亮, 李同录, 李萍, 2010.三维极限平衡法通用形式的建立及应用.地球科学与环境学报, 32(1):98-105. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XAGX201001021.htm Bishop, A.W., 1955. The use of the slip circle in the stability analysis of slopes. Géotechnique, 5(1):7-17. doi: 10.1680/geot.1955.5.1.7 Hungr, O., 1987. An extension of Bishop's Simplified Method of slope stability analysis to three dimensions. Géotechnique, 37(1):113-117. doi: 10.1680/geot.1987.37.1.113 Hungr, O., Salgado, F. M., Byrne P. M., 1989. Evaluation of a three-dimensional method of slope stability analysis. Canadian Geotechnical Journal 26(4):679-686. doi: 10.1139/t89-079 Hungr O., 1994. A general limit equilibrium model for three-dimensional slope stability analysis. Discussion of an article by L.Lam and D. G. Fredlund. Canadian Geotechnical Journal, 31:793-795. doi: 10.1139/t94-093 Hungr, O., 1997. Slope stability analysis. Keynote paper, Procs. 2nd. Panamerican Symposium on Landslides, Rio de Janeiro, Int. Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, 3:123-136. doi: 10.1680/geot.2001.51.3.197 Morgenstern N. R., Price V. E., 1965. The analysis of the stability of general slip surface. Géotechnique, 15(1):79-93. https://era.library.ualberta.ca/files/3r074v79m/The%20analysis%20of%20the%20stability%20of%20general%20slip%20surfaces.PDF Spencer E., 1967. A method of analysis of stability of embankments assuming parallel inter-slice forces. Géotechnique, 17(1):11-26. doi: 10.1680/geot.1967.17.1.11 -

下载:

下载: