Construction of System of Geophysical Data Management for Field Mobile Surveying

-

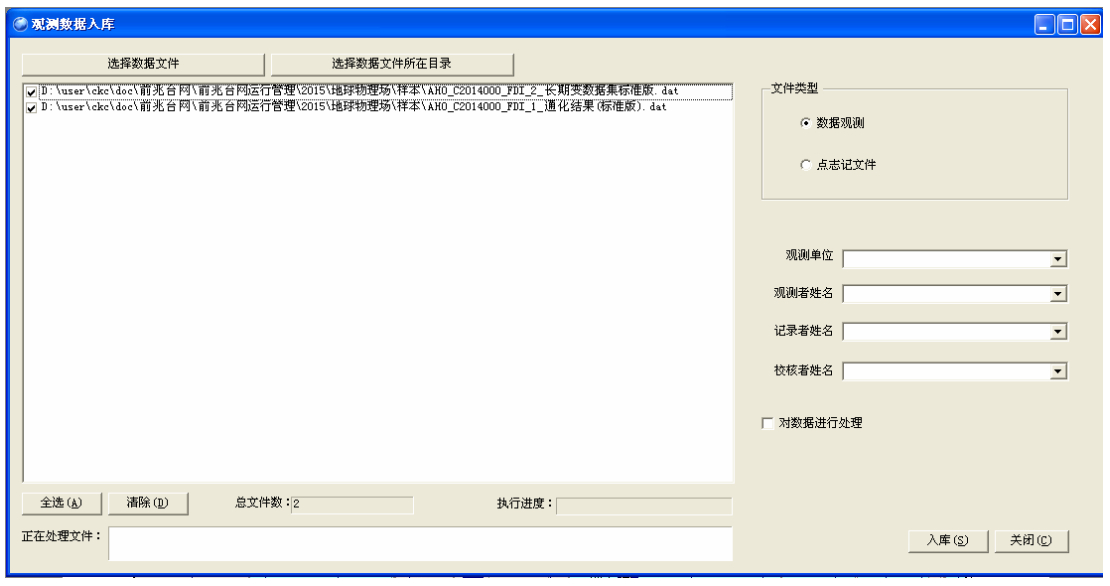

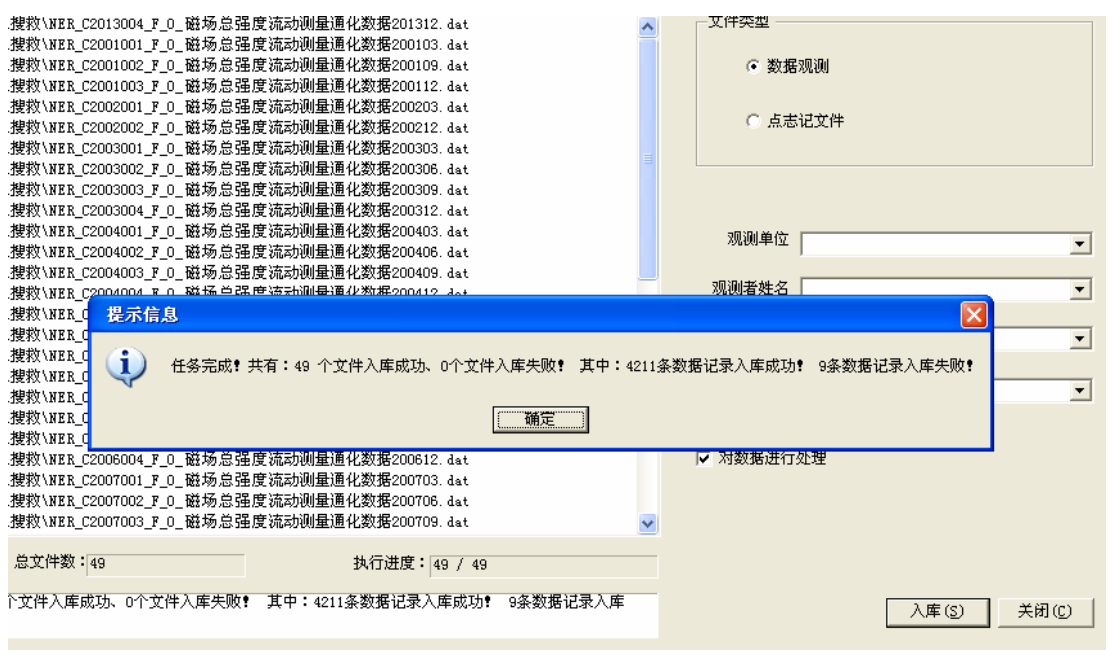

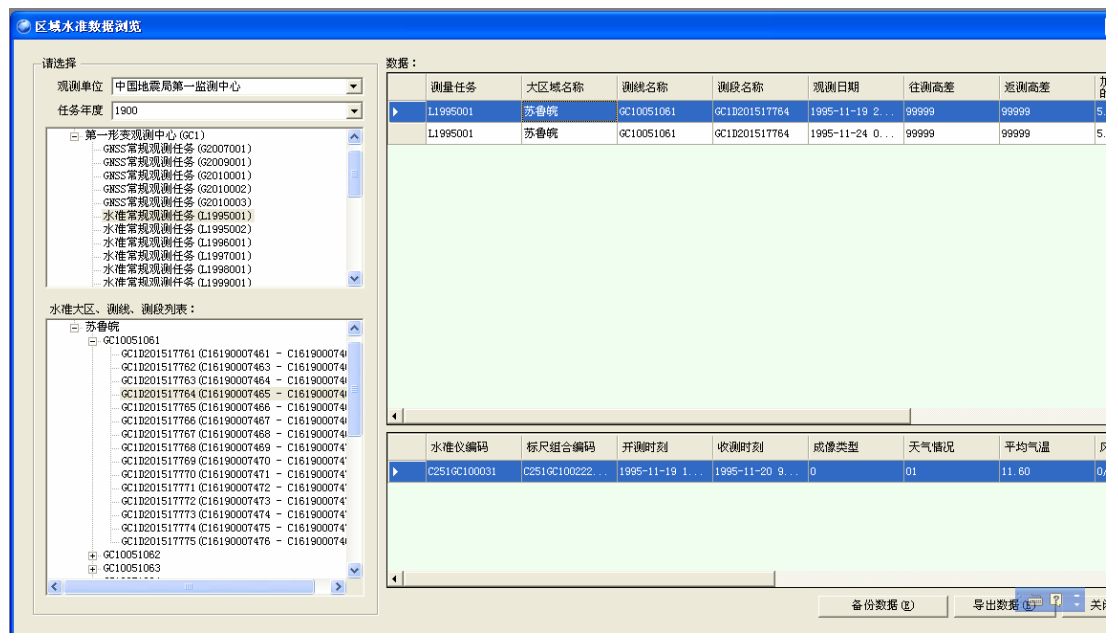

摘要: 本文主要介绍了地球物理场流动观测数据管理系统的主要功能和关键技术。本系统主要功能包括流动地磁观测基础信息管理、数据入库、数据目录总览、数据浏览及备份、备份数据入库、数据库检查等。通过本系统的数据备份和备份数据入库功能,可按观测任务期次进行数据备份,并较好地解决了单位间的数据交换问题。数据目录让用户和管理者能够一目了然地了解库里的数据内容。数据库检查则可以定期对数据的正确性和一致性进行检查,以清除数据垃圾,保持数据库的健康性。Abstract: In this paper, we introduce the main functions and key aspects of the System for Geophysical Field Surveying Data Management, including the management of basic information of mobile geomagnetic surveying, data loading, data catalogue, data browsing and backup, importing of backup data, and database consistency checking. This system achieves the goal of data backup and exchange by episode, thus is capable of solving the problem of data exchange from one data node to another. The data catalogue function in the system can help users in database consistency checking, which can be used to maintain the health condition of the database.

-

Key words:

- Geophysical field /

- Mobile survey /

- Information system

-

薄万举, 2008.流动形变监测系统 (上册)-大地形变数据库.北京:地震出版社. 苏瑞, 程林, 陈文胜等, 2011.西部大地形变数据库设计与建设.大地测量与地球动力学, 31(s):142-145. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DKXB2011S1032.htm -

下载:

下载: